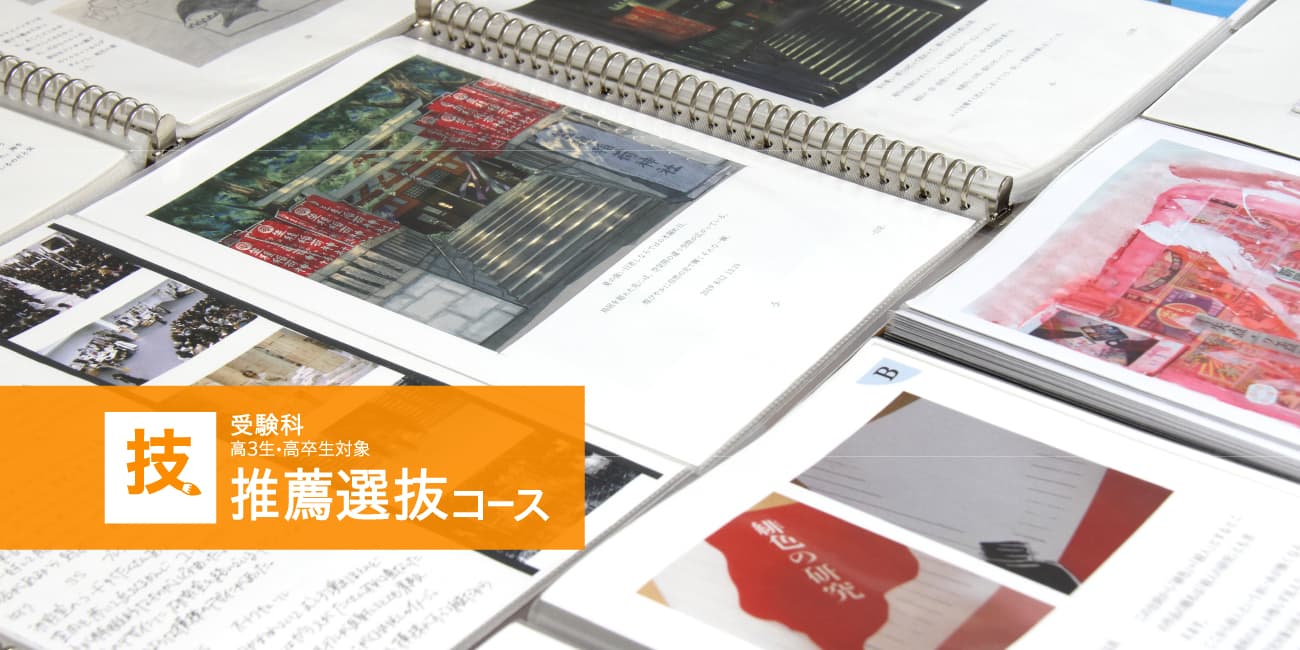

美大の推薦入試にチャレンジしたい受験生を応援するこの推薦入試BLOG。今回は「ポートフォリオ」についてです。

Contents

ポートフォリオって!?

この「ポートフォリオ」を提出物と規定している大学・専攻は数多くあるものの、そもそもポートフォリオってなんだろう!?という方も多いはず。今回はこの推薦選抜で課せられることの多い提出書類の一つである「ポートフォリオ」とは、一体どんな内容のもので、どんな意味があるのかを探っていきたいと思います。

例とし、て多摩美術大学の募集要項を開いてみましょう。

するとそこには、”出願時における提出物(出願書類に同封すること)”と記載された内容があります。さらによく読んでいくと、出願書類の中に「ポートフォリオ」含めなさいと記載されている専攻があります。

絵画学科と演劇舞踏デザイン学科です。彫刻学科や工芸学科は「作品資料」または「資料」と記載されています。情報デザイン学科メディア芸術コースは「オンラインポートフォリオ」という名称で書かれてます。(記載内容は年によって変化しますので、必ず最新の募集要項を確認してください。)

1.これまでの活動をまとめたもの

「ポートフォリオ」「作品資料」「資料」というように表記が違うものや、条件が色々細かく指示されていますが、ここで必要なものは「これまでの自分の活動をまとめたもの」と考えて良いでしょう。

じゃあ予備校で描いたデッサンをまとめても良いですか?

※推薦選抜の対策をしていると、受験生から多くされる質問で、その時の実際のやりとりです。

一方で推薦選抜は、根本的に評価基準が違います。ハマオ君に"直接会って"、あなたの資質や可能性を判断したいのです。

これまでの予備校での実技キャリアをまとめるというのももちろん良いけれど、それでは一般選抜と変わらなくないかな?

2.自己アピールのツール

推薦選抜は専願です。この大学専攻にどうしても入りたい人たちが受験します。そんな競争相手がいる中で、さらに推薦選抜が一般選抜と根本的に評価基準が違うという点を考えると、ポートフォリオは自分が持っている興味の深さやモチベーションを伝える有効なツールになります。

実際にどんな内容をまとめていったらいいのかを考える上で、東京造形大学の総合型選抜(自己アピール入試)の募集要項に書かれているポートフォリオ作成要領はとても参考になるので、例としてあげたいと思います。

- 以下の(A) (B) (C)の各区分の資料を必要に応じて組み合わせながら、自由な形式でA4版ファイル1冊にまとめてください。

- 資料全体で30~60ページ程度にまとめてください。

デザイン・美術に関する基礎的能力を示す以下のような資料

・デッサン、クロッキー、平面構成、立体構成、ドローイング、油彩画、水彩画、版画、彫刻、塑像、工芸、写真、映像、CG、アニメーションなど

志望する専攻領域と関連した能力や実績を示す以下のような資料

・自主的にテーマや課題を掲げ制作した作品など、自分の能力をアピールするための作品

・継続して取り組んでいる創作活動や制作物

・創作活動や制作物のコンセプトやプロセスをまとめた資料(エスキース、絵コンテ、脚本、調査研究資料なども含む)

上記(A)基礎的能力を示す資料、(B)専門的能力を示す資料以外で、自分の能力や活動の実績をアピール する資料

・学校内や地域社会での共同制作、文化祭や学校行事などでの創作活動の資料

・部活動やその他の活動についての資料

・資格・検定などの認定証、展覧会・コンクール・大会などの賞状や参加状況がわかるパンフレットなどの資料

東京造形大学 総合型型選抜(自己アピール)入試募集要項より

この3つの区分から2つ以上を組み合わせてファイルを作るよう指定されています。注目したいのは区分(B)です。

ポートフォリオに入れたい内容

”区分(B) 専門的能力を示す資料

志望する専攻領域と関連した能力や実績を示す以下のような資料”

噛み砕いて言うと、「自分が志望する専攻の研究領域に沿った内容で、自らテーマや課題を掲げ制作した作品など、自分の興味の深さや本気度をアピールするための資料」ということになるでしょう。

デッサンや色彩構成作品だけではなく、この区分(B)にあたる内容の資料をポートフォリオに掲載できると、積極的なアピールになるでしょう。

「何を」アピールするのか。

さて、実際にポートフォリオを制作し始めたいところですが、大切な準備があります。ちょっと遠回りしているように感じるかもしれませんが、ポートフォリオが「あなた自身をアピールする為のツールの一つ」であるならば、「何を」アピールするかを明快にする必要があります。

第三者に自分をアピールしようと思った時に、まずはあなた自身が、自分のことをよく理解しておかなくてはいけません。その作業をまずはじめに行います。

キャリアの棚卸し:自己分析作業「過去、現在、未来」

まず、ノートを一冊用意しましょう。そこに、過去、現在、未来の3つのページをつくります。それぞれのページに自分が興味を持っている内容を言葉で記述していきます。

例えば・・・

「過去」の記述

- 子供の頃、住宅展示場に行くのが大好きだった。

- ハリーポーッ○ーの世界観が大好き。

- 暇さえあれば、大好きなアーティストのMVを見ている。

- 淡いトーンのものが好き。

- にわとりが大好きすぎて飼ってしまった。

- あの清涼飲料水のCMが大好き。

- 小さい頃から絵画教室に通っていた。

- NYに旅行に行った時に見たグラフィティーがめっちゃかっこよかった。

- 工作が好き。

- 子供の頃の夢は研究者になることだった。

- 文化祭実行委員を毎年勤め、何か楽しいことを企画するのが好き。

- 小学生の時スピーチコンテストで賞をとった。

- ノートや教科書のあちこちに落書きをしてきた。

- 子供の頃から日本舞踊やダンスなどをやっている。

- 学校での課外授業が好き。

こんな感じです。マインドマップみたいなものをイメージしてみて下さい。箇条書きでもいいので、とにかくいっぱい出すことが重要です。これまでの自分を整理していくわけです。

「現在」の記述

過去ページが埋まったら今度は現在ページです。

今現在あなたが興味を持っていることを記述していきます。

- 広告に興味を持っていて、特にタイポグラフィが好きでその資料を集めている。

- 舞台美術が好きで毎月1回ぐらいのペースで演劇を観に行っている。

- 高校の課外授業で行った間伐作業がとても面白く、そこで出た木材の再利用方法などを調べている。

- キラキラしたりツルツルしたりザラザラだったり、そんな物の質感になんか興味を覚えている。

- とにかくにわとりばかり描いたり作ったりしている。

- 演じるうちに、演出に興味が出てきた。

- 中高の研究課題で、人間の知覚に関する研究を5年間している。

- グラフィックデザインが好きで特に、手書きで描かれたテイストのものが好き。

「未来」の記述

過去、現在を記述したら最後に「未来」ページです。

未来というと、将来どんな職業についていたいのか?のような質問に感じますが(もちろんそれも正解です。)、2、3年後にはどんな領域の研究をしていたいか?どんなことをもっと深く知りたいのか?

そんな側面から未来を考えてもいいかもしれませんね。

過去ページや現在ページに比べると、この未来ページはそんなにポンポン出てこないのではないかと思いますし、人によっては、「う~~~~~~~~ん・・・・」と悩んでしまうかもしれません。でも、とても大事なことですので、投げ出さずじっくり考えましょう!

「過去」「現在」「未来」と一通り記述ができたら、それぞれのページに記載された内容の中に、3つの時間軸をまたぐような共通項を見つけ出し、線でつないでみます。

例えば・・・

「過去」「現在」「未来」を結ぶ・・・

過去、現在を記述したら最後に「未来」ページです。

未来というと、将来どんな職業についていたいのか?のような質問に感じますが(もちろんそれも正解です。)、2、3年後にはどんな領域の研究をしていたいか?どんなことをもっと深く知りたいのか?

そんな側面から未来を考えてもいいかもしれませんね。

過去ページや現在ページに比べると、この未来ページはそんなにポンポン出てこないのではないかと思いますし、人によっては、「う~~~~~~~~ん・・・・」と悩んでしまうかもしれません。でも、とても大事なことですので、投げ出さずじっくり考えましょう!

「過去」「現在」「未来」と一通り記述ができたら、それぞれのページに記載された内容の中に、3つの時間軸をまたぐような共通項を見つけ出し、線でつないでみます。

例えば・・・

「過去」:子供の頃の夢は研究者になることだった。

↓

「現在」:中高の研究課題で、人間の知覚に関する研究を5年間している。

↓

「未来」:最小限の形で情報を伝えるピクトグラムについてもっと知りたい。

「過去」:学校での課外授業が好き。

↓

「現在」:高校の課外授業で行った間伐作業がとても面白く、そこで出た木材の再利用方法などを調べている。

↓

「未来」:廃材を再利用した知育玩具を作ってみたい。

「過去」:子供の頃から日本舞踊やダンスなどをやっている。

↓

「現在」:演じるうちに、演出に興味が出てきた。

↓

「未来」:演者からの視点で舞台美術を考えてみたい。

「過去」:工作が好き。

↓

「現在」:キラキラしたりツルツルしたりザラザラだったり、そんな物の質感になんか興味を覚えている。

↓

「未来」:素材が持っている様々な魅力を生かした作品を作りたい。

「過去」:ノートや教科書のあちこちに落書きをしてきた。

↓

「現在」:グラフィックデザインが好きで特に、手書きで描かれたテイストのものが好き。

↓

「未来」:幾何図形にはない手描きの柔らかい印象の線を使ったポスターを作りたい。

というように。sampleにあげた1〜5の例は全てハマ美の生徒の具体例です。

これまで何に興味を持って物事に目を向けて生活してきて、今現在どんなことに興味を持っていて、将来どんなビジョンを持っているのか、なんとなく「あなた」が見えてきてませんか?

もう一度、推薦入試と一般入試の違いを思い出して下さい。

「一般選抜と推薦選抜の違いをもうちょっとしっかり考えてみよう。一般選抜は、実技力と学科力の合計であなたを判断する試験制度。大学の先生方はハマオ君に一度も直接会うことなく、実技力と学科力が一定の基準を満たしていれば入学を許可してくれる。

一方で推薦選抜は、根本的に評価基準が違います。ハマオ君に"直接会って"、あなたの資質や可能性を判断したいのです。

これまでの予備校での実技キャリアをまとめるというのももちろん良いけれど、それでは一般選抜と変わらなくないかな?」

「過去」「現在」「未来」を記述しその中に現れてくる共通項を線でつないでみる・・・。

この「線」を見つけることがポートフォリオ制作の、ひいては推薦選抜対策の第一段階です。なぜならこの線が、あなたの自己アピールのポイントになるからです。

ただしここで難しいのは、かなり客観的な視点で自分自身を検証する必要があることです。できれば学校の先生や予備校の先生と一緒に、段階を追って進めていくことが理想です。

もしこれまでにあなたが制作してきた作品がある場合は、すべて目の前に広げてチェックしていきましょう。高校の授業で描いたデッサン。部活で描いた油絵。美術展で賞をとった立体作品。趣味で作ったgifアニメーション。予備校での色彩構成。中学の頃から撮り続けてきた写真などなど。

線でつなぐことで見えてきたあなたのアピールポイントに照らし合わせてそれらの作品を見ていきます。

当てはまるものはありますか?当てはまるものがある場合は、ポートフォリオの材料に使います。あなたがどのような視点を持っている人で、そんな眼差しを元に制作された作品:具体例としてとても有効です。

今までに制作してきたものがない人は、アピールポイントに沿って研究し、その成果をポートフォリオとして載せていくことになります。

まとめ

「ポートフォリオ」がどんなものか、なんとなくわかってきましたか?

「過去」「現在」「未来」を記述していくことが、ポートフォリオ制作の重要な重要な第一段階で、自己アピールをする推薦入試において、とってもとっても重要な考察なんです。

のちのちみんなが苦労する「志望理由書」や「面接」にも大きく関わってきます。ですから、できるだけ時間をかけてしっかり深めていくことをお勧めします。

ファイト!!