絵を描くときにはさまざまなルールがあります。その中でも重要なものの一つが「パース(遠近法)」です。パースは、奥行きや立体感を絵の中に表現するための基本的な仕組みであり、正しく理解して使うことで作品の説得力がぐっと高まります。今回ご紹介するのは基本となる透視図法です。ブロックなど身近なモチーフや名画の中でどのように使われているのかを確認しながら、理解を深めていきましょう!

まずは知ることから始めましょう。

Contents

鉛筆デッサンのルールを理解しよう

今回は「感覚」ではなく、絵を描く上での「理屈」、つまり一定のルールについてのお話です。文章でいうところの「文法」にあたる部分ですね。

たとえば小説を書くとき、作者は「こんな面白いことを書きたい!」という創造的な動機からスタートします。ただ、思いつくままに言葉を並べるだけでは、読み手には意味が伝わりにくくなってしまいます。

そこで大切になるのが「文法」です。文法というルールに沿って言葉を整理することで、物語に筋道が生まれ、読者は安心してその世界に入り込むことができます。

絵も同じです。作者の感性や自由な発想と同時に、情報を整理して伝えるためのルールが必要です。そのルールの一つが「パース(遠近法)」であり、立体感や奥行きを自然に表現するための仕組みなのです。

透視図法

パースとは、英語の「Perspective(パースペクティブ)」の略で、本来の意味では、「遠近法」「透視図法」「透視図」などの総称になります。

受験指導の中では、「パースが狂ってる」、「逆パースだよ」、「オーバーパースだよ」などという言われ方をすることがあります。それは、これから紹介する透視図法のルールに沿った自然な空間表現ができていないよ、と指摘されているのです。

一度パースを直し始めると、「やればやるほど何が正しいのかわからなくなってきた!」なんてこともよくあるお話です。

いずれにしても、画面のなかの形や空間の歪みを発見し直していけるようになるために、一度はっきりとその理屈を理解しておきましょう。

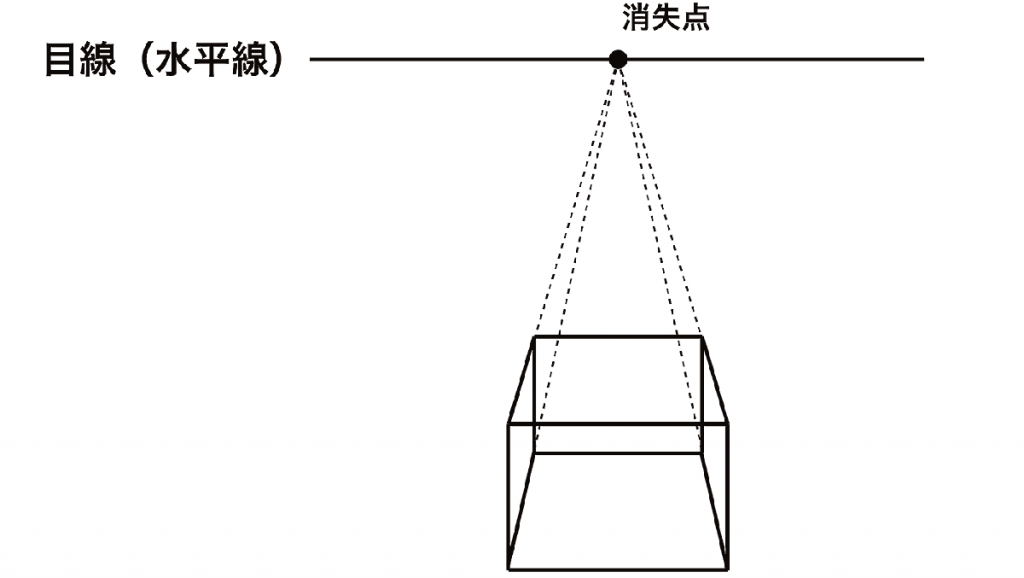

一点透視図法

まずは「一点透視」です。

図のように、奥行きの方向に対して消失点がひとつだけあるパースのことを指します。廊下や道路、線路など、まっすぐ奥に伸びていく空間をイメージするとわかりやすいでしょう。

縦・横の線は画面に対して平行を保ちながら、奥行き方向の線だけがひとつの消失点に集まっていく──これが一点透視の基本的な仕組みです。

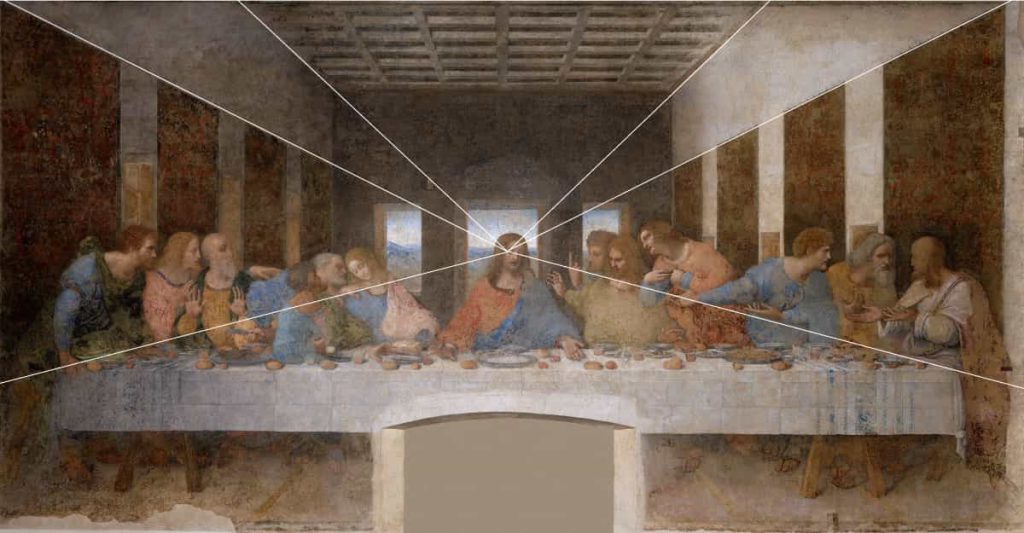

この一点透視図法を使った作品の代表は、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」でしょうね。

室内の壁やテーブルの形を見てみると一点透視図法で描かれているのが分かります。

消失点がなんとキリストの右のこめかみになるように設定されているんですね!

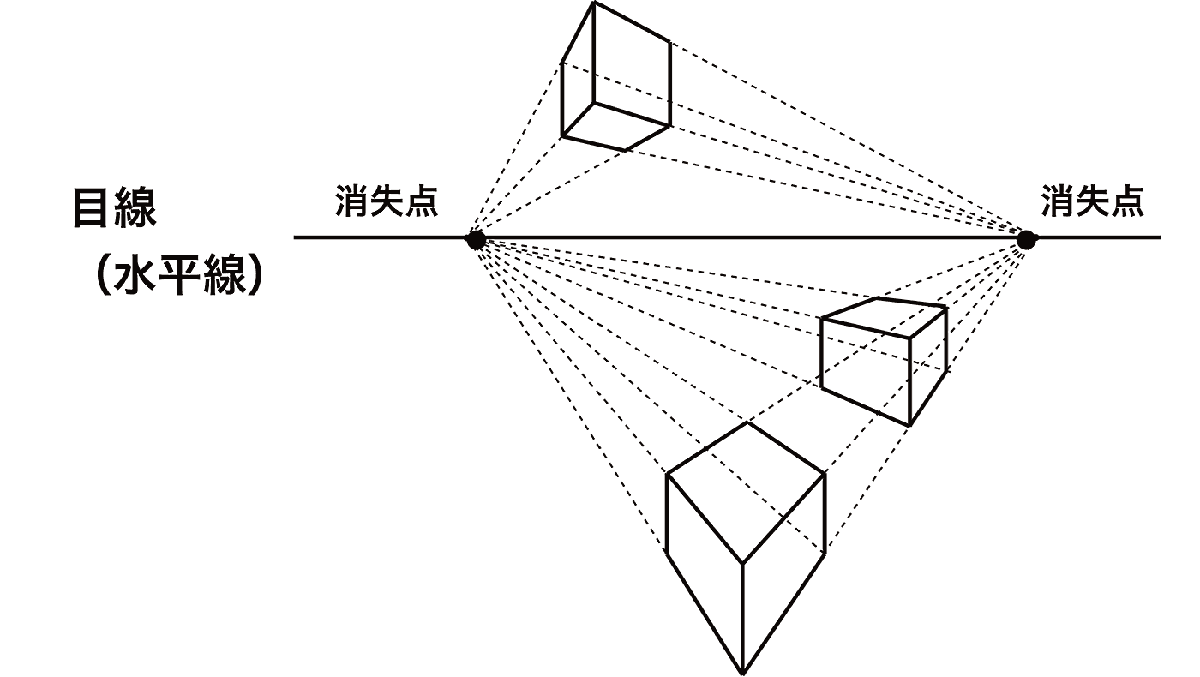

二点透視図法

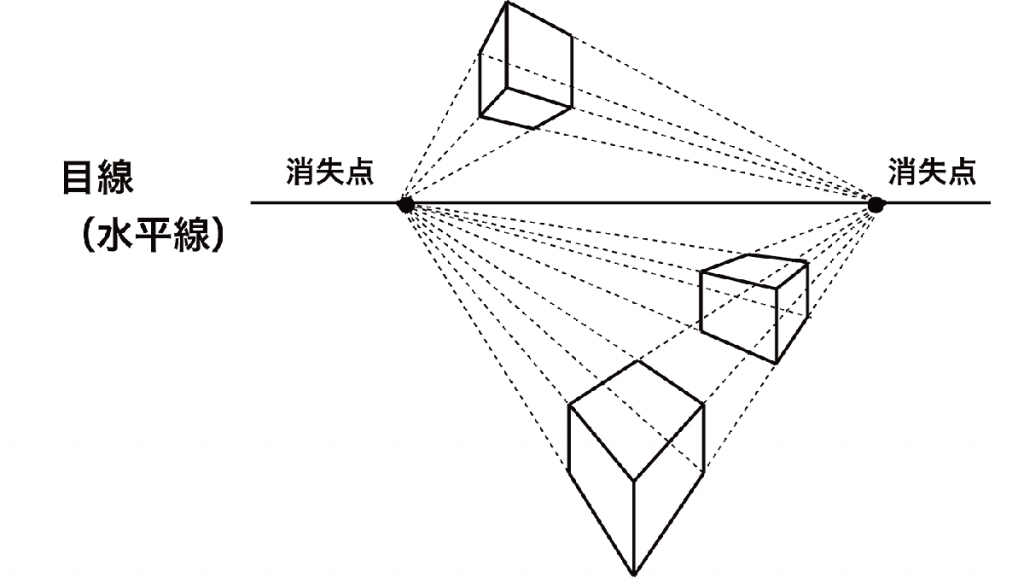

次に「二点透視」です。

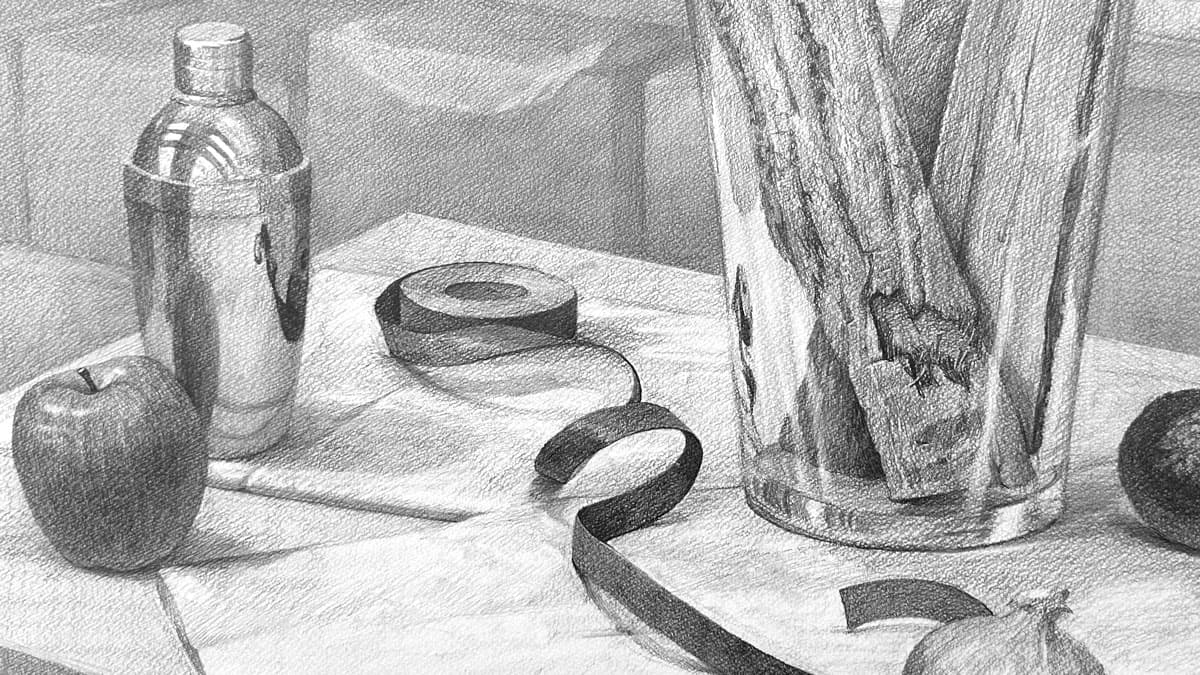

これは、奥行きを持った立方体のようなモチーフを斜めから見たときに現れるパースで、消失点が二つ存在するのが特徴です。

建物の角を見上げたり、机や箱を斜め方向から見たりすると自然に二点透視の空間が現れます。二つの消失点に向かって斜めの線が収束していくことで、より立体的で動きのある構図を作ることができます。通常の静物モチーフは、ニ点透視図法が最も自然に表現できます。

・・・・・・・・・・

三点透視図法

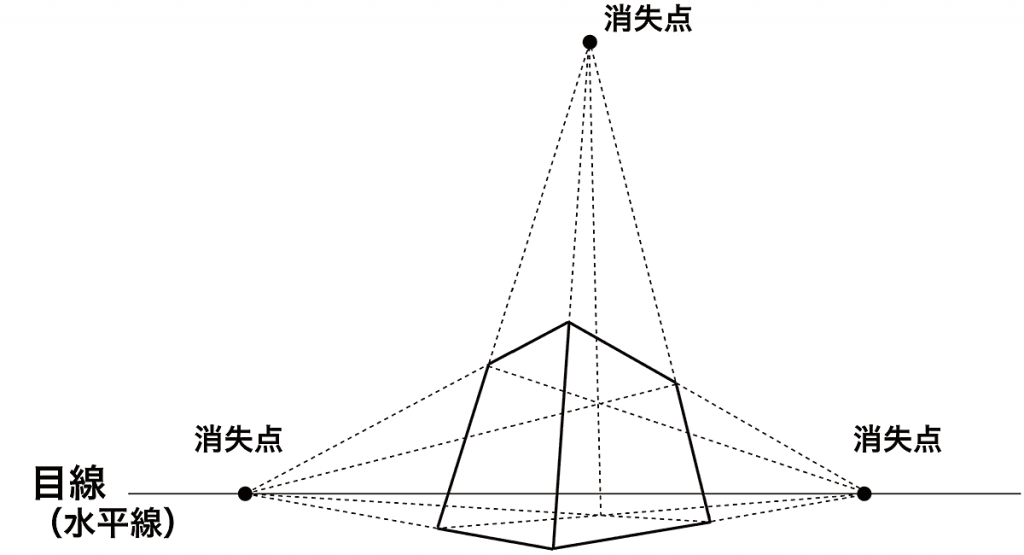

最後は「三点透視」です。

二点透視に加え縦方向にも消失点を設定することで、よりダイナミックな視点を描けるようになります。

たとえば高層ビルを見上げたときや、逆に上空から街を見下ろしたとき。建物の垂直線がすべて一点に収束することで、現実の目線に近い迫力ある表現が可能になります。

美大受験の通常サイズの静物モチーフではあまり使わない図法ですが、建築系の専攻で使用することがありますね。

二点透視図法の応用

ブロックの形の描き方その1

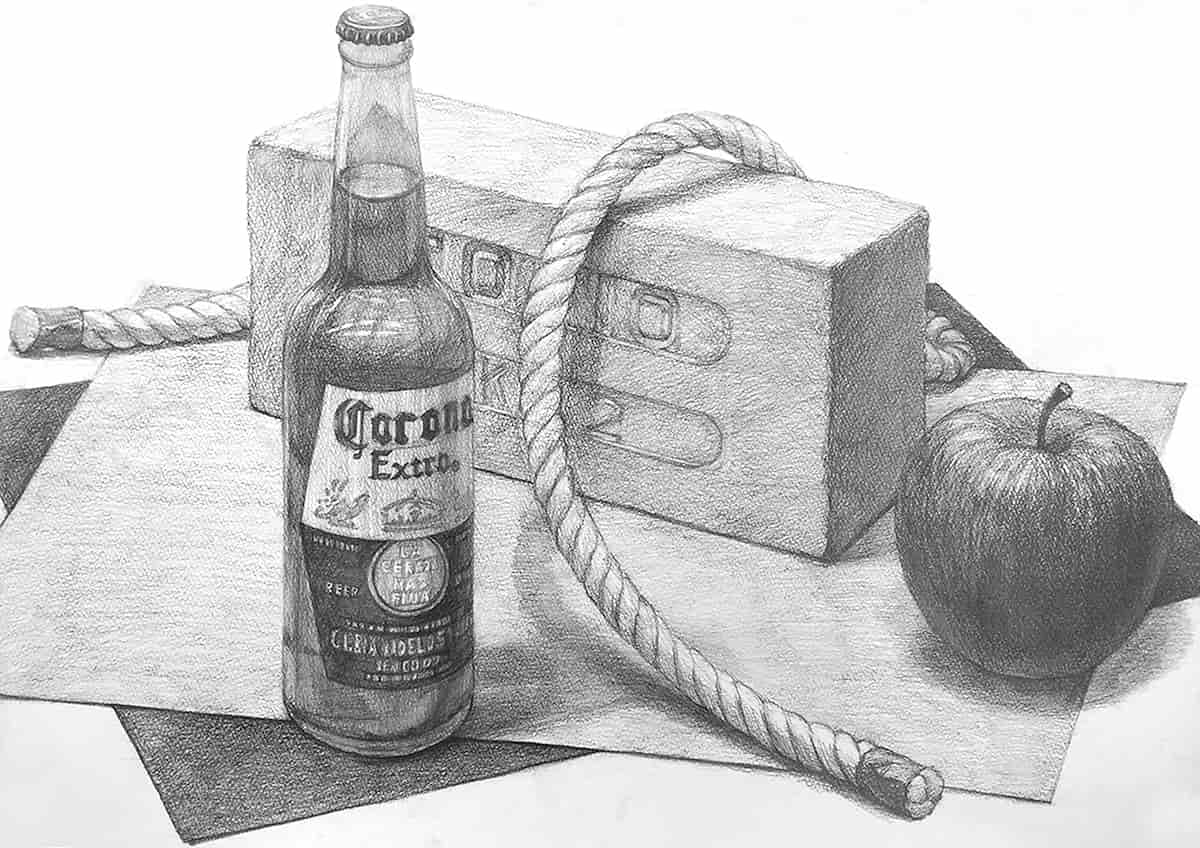

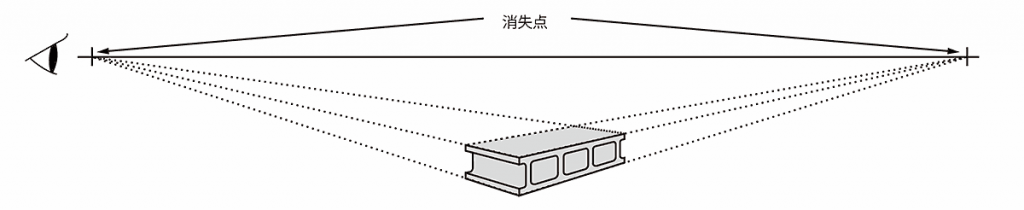

二点透視図法は、実際の静物デッサンの場面でも頻繁に登場します。

たとえば、試験課題でもよく出題される「コンクリートブロック」。これを台の上に置いて描くと、奥行き方向の両側に消失点が必要になります。

ただし、消失点は実際の視界のはるか遠くにあるため、試験の紙の上に正確に打ち込むことはできません。

そのため、描くときには「本来はこの方向に収束していくはずだ」という見え方を頭の中でイメージし、感覚的に捉えていく必要があります。

もちろん、感覚を養うためには経験(練習)が欠かせません。

しかし、理屈を理解した上で練習を重ねれば、形の歪みや違和感に気づきやすくなり、練習そのものがより実りあるものになります。

二点透視図法の応用

ブロックの形の描き方その2

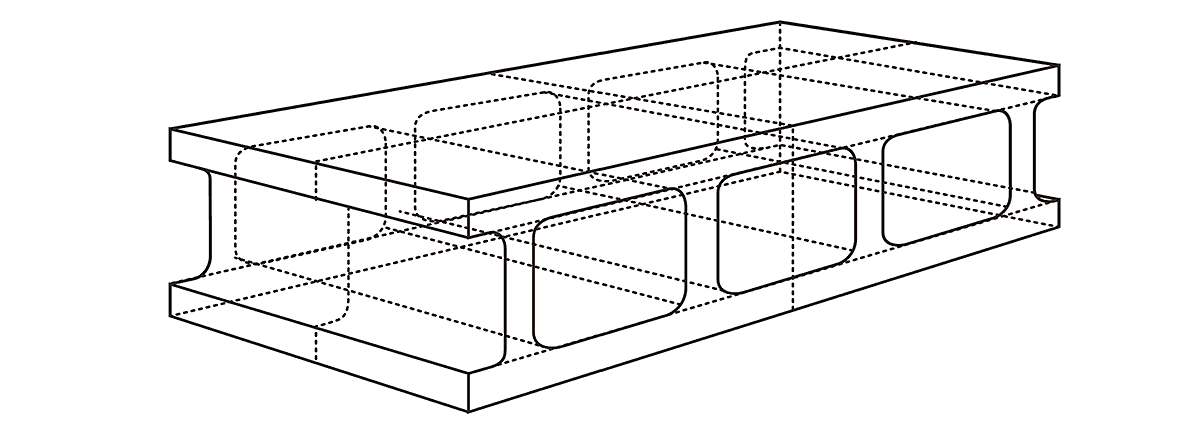

この図の実線部分は、私たちの目に実際に見えている線です。

一方、破線部分は「構造線」や「仮想線」と呼ばれ、ブロックの形や構造を正確に捉えるために補助的に使う線です。

とくに底面の形は、目に見えない裏側まで意識して繋げてみましょう。そうすることで、水平な面として自然に見えているかを確認できます。また、ブロックの穴の形が正確に描けているかどうかも大事なポイントです。

見えていない部分まで意識して描けるようになると、形の精度はぐっと上がります。

さあ、ブロックを描く際にはぜひこのポイントを意識してチャレンジしてみてください!

〜まとめ〜

余談ですが、”魅力を感じ取る感覚”は、実はみなさん良い感度の受信機をそれぞれが持っているものなのです(と思います)。

では、誰もが良いデッサンを描けるかというと残念ながらそうではありません。

何が問題かというと、”ルールを理解しトレーニングする”時に壁があるようです。

このページで解説した「パース」を理解することは「ルールの理解」にあたります。

まずルール=理屈を理解すること、それを実践して描いてみること。

なかなか形が合わないので直すこともたくさんあると思います。でも、それらを繰り返していくことで、ルールの理解、またデッサン力の向上が果たせます。

持続的なトレーニングを積み重ねることができるかどうか。その壁を越えられるといいですね。