石膏デッサンの面白さ

こんにちは!基礎科です。

今回は、アトリエの顔ともいえる存在、「石膏像」についてのお話です。

石膏像を描く「石膏デッサン」は、美大受験の定番課題のひとつ。

絵を本格的に学び始めた人なら、誰もが一度は通る道かもしれませんね。

石膏デッサンの制作プロセスはこれまでも紹介してきましたが、今回は少し視点を変えて、「石膏像ってそもそも何?」「なぜ石膏像が描かれてきたの?」といったところを掘り下げてみたいと思います!

石膏像ってなんだろう?

石膏像とは、彫刻作品を型取りし、石膏で複製した「レプリカ(複製品)」のことです。

ヨーロッパで石膏像が盛んに作られ始めたのは16世紀頃。当時は古代美術を理想とする「古典主義」が流行し、古代ギリシャやローマの彫刻をもとにした石膏像がどんどん普及していきました。

日本に入ってきたのは明治時代。西洋式の美術教育が導入されるとともに持ち込まれ、今では美術学校や予備校で、すっかり定番のモチーフとして定着しています。

なぜ石膏像を描くの?

石膏像の大きな特徴は、真っ白でマットな質感。

色がないぶん、光と影の変化がとてもクリアに見えます。

さらに、多くの石膏像は複雑な面構成をしているため、形を正確に捉える力や、立体感を把握する力が鍛えられるわけですね。

もうひとつ大切なのは、石膏像のもとになっているのが「彫刻家による芸術作品」であるということ。

人体の構造や、表情、ポーズ。彫刻家の工夫や意図を読み解きながら描くことで、表現も同時に学べるわけですね。

背景を知ると、観察の目が変わる!

私たちがアトリエで描いている石膏像の多くは、古代ギリシャやローマ、ルネサンス期の彫刻をもとにしています。

でも実は、そのほとんどがオリジナルの「一部分」だけを切り取った「部分像」なんです。

授業では、目の前の像だけでなく、「元の彫刻がどんな全体像なのか」を調べてみるように伝えています。

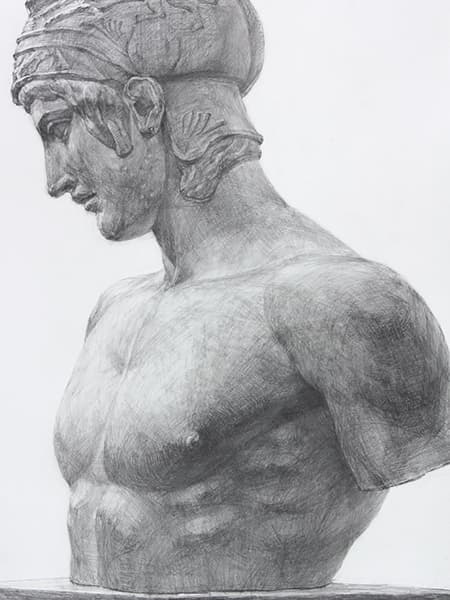

たとえば、先日基礎科の授業で描いた「ボルゲーゼのマルス」の胸像。

元の彫刻はギリシャ神話の軍神マルスをモデルにした全身像で、ルーブル美術館に収蔵されています。

胸から上だけを観察しても、斜め下を見る視線や左右の肩の高さの違いなどから、どこか動きのある姿勢であることが読み取れます。

そして全身像を調べてみると、重心が左足にかかり、上体にねじれが加わっていることがわかります。

こうした動きのあるポーズは「コントラポスト」と呼ばれ、古代彫刻で人体の自然な美しさを表現するためによく用いられた技法です。

つまり何が言いたいかというと、全体像を知っておくことで、部分的な像では見えにくい動きや構造の意図に気づけるということ!

これは石膏デッサンに限った話ではありませんが、目の前の像をただ描き写すだけではなく、一歩進んだ観察をするためには、知識がとても重要になるのです。

まとめ

石膏像は、100年以上ものあいだ、日本の美術教育のなかで描かれ続けてきました。

美術の価値観が多様化する現代でも、石膏デッサンは「デッサンの基礎力」を養う訓練として、今なお重宝されています。

普段の生活ではなかなか出会うことのない石膏像。

「なんかよくわからない白い人」から「ちょっと気になる隣人」になってきたら、石膏デッサンがもっと面白くなってくるはずです。

気負わず、でもちょっと前のめりで。一緒に学んでいきましょう◎