Contents

描き方のコツをつかんで球体を上手に描こう!

こんにちは、基礎科です!

今回は、デッサンの基本ののひとつ【球体の描き方】についてお話ししようと思います。

球体は、一見シンプルな形に見えますが、実はデッサンの基礎力がぎゅっと詰まったモチーフなんです。

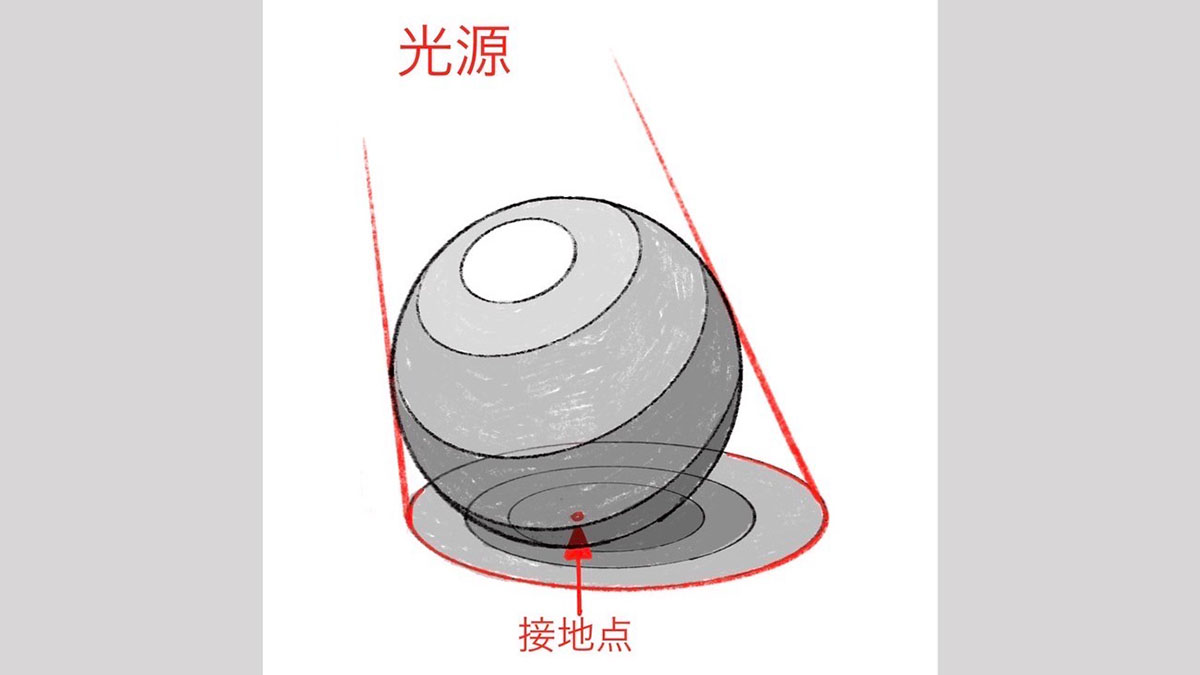

光の当たり方や影の落ち方、明暗の変化をしっかり観察することで、立体感や空間の広がりを表現する練習になります。

【球体】は幾何形体のひとつ

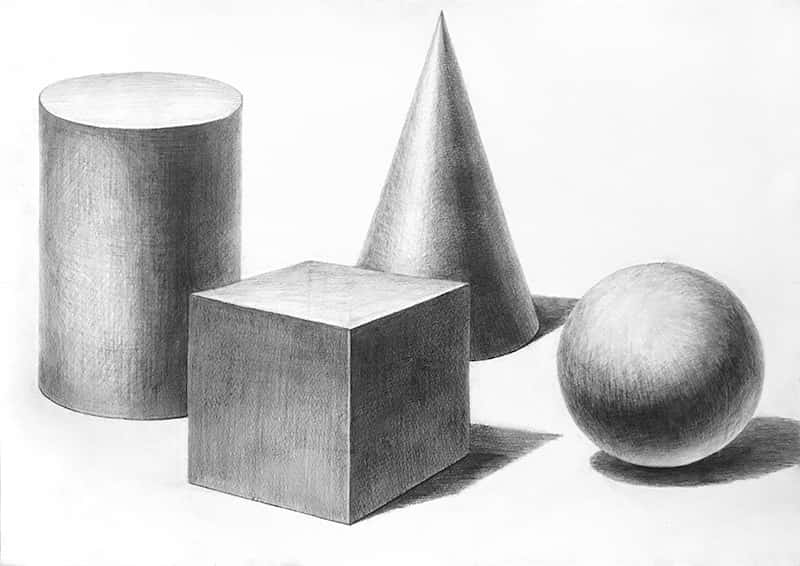

デッサンを学んでいると、幾何形体という言葉をよく見かけます。このブログでもおなじみですね。

幾何形体とは、立方体や円柱、四角錐などもっともシンプルな立体のことで、「球体」もそのうちのひとつです。

構造がわかりやすいため、デッサンの基礎的なトレーニングに用いられます。

球体の特徴と描き方

球体の特徴1

「丸い」

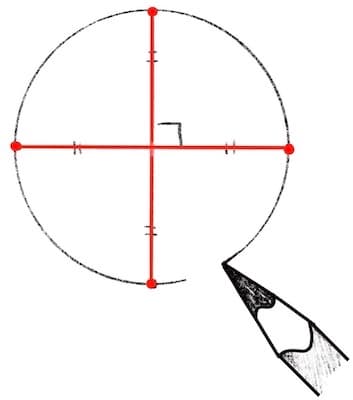

球体の特徴はなんといっても「綺麗にまんまる」であること!

なにを当たり前のこと言っているのかという感じですが、狂いのない正円を描くのはなかなか難しいものです。

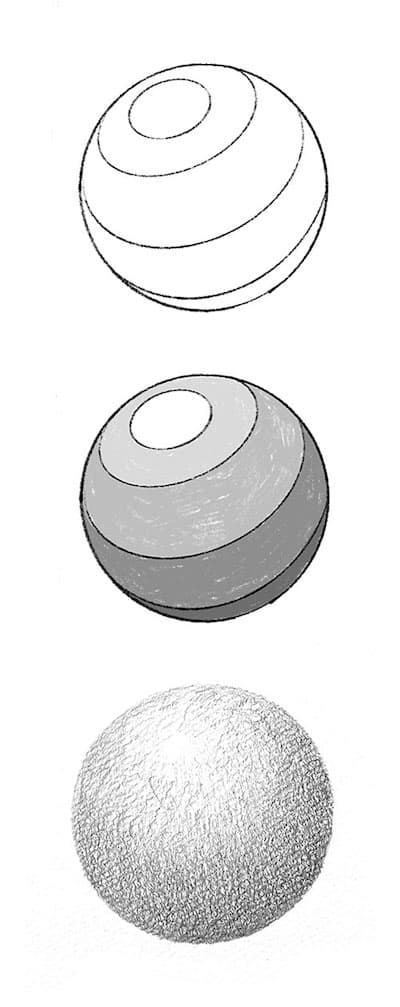

描き方:フリーハンドでは歪みやすいので、まず十字を描き、その端をつなぐように円を描きます。

球体の特徴2

「明暗が滑らかに切り替わる」

角がないため、明暗が滑らかに変化します。

描き方:最も明るい、光源向きの点から反対側に向けて、丁寧にグラデーションを作りましょう。調子をのせるときは、丸さを追うように鉛筆を動かすと効果的です。

球体の特徴3

「一点しか接地しない」

他の幾何石膏と球体の大きな違いは、床に接する範囲がもっとも狭いことです。

完璧な球体の場合、どのように置いても一点しか接地しません。そのため、横から覗くように描く場合でない限り、接地点は見えない位置になります。

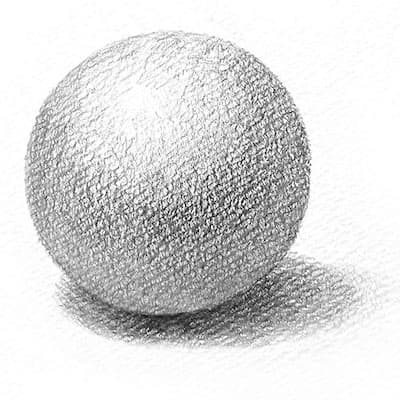

描き方:床の影が球体にべったりくっついているように描いてしまうと、空気の抜けたボールのようになってしまうので注意が必要です。接地点が1番影が濃く、そこから離れるほど影を弱く描くと、球体下の隙間を感じさせることができます。

球体の特徴4

「下向きの面に反射光があたる」

光源(太陽や照明)から直に発する直射光に対し、直射光が影や床、物に当たって跳ね返った光を反射光といいます。この反射光を描くことで、「床の上にある」ことにリアリティが生まれ、空間の説得力が増します。

描き方:床にバウンドした光が、球体の下向きの面に当たります。床の色など環境にもよりますが、直射光より弱く、ぼんやりした光にしましょう。ガーゼでこすると効果的。

球体の応用編

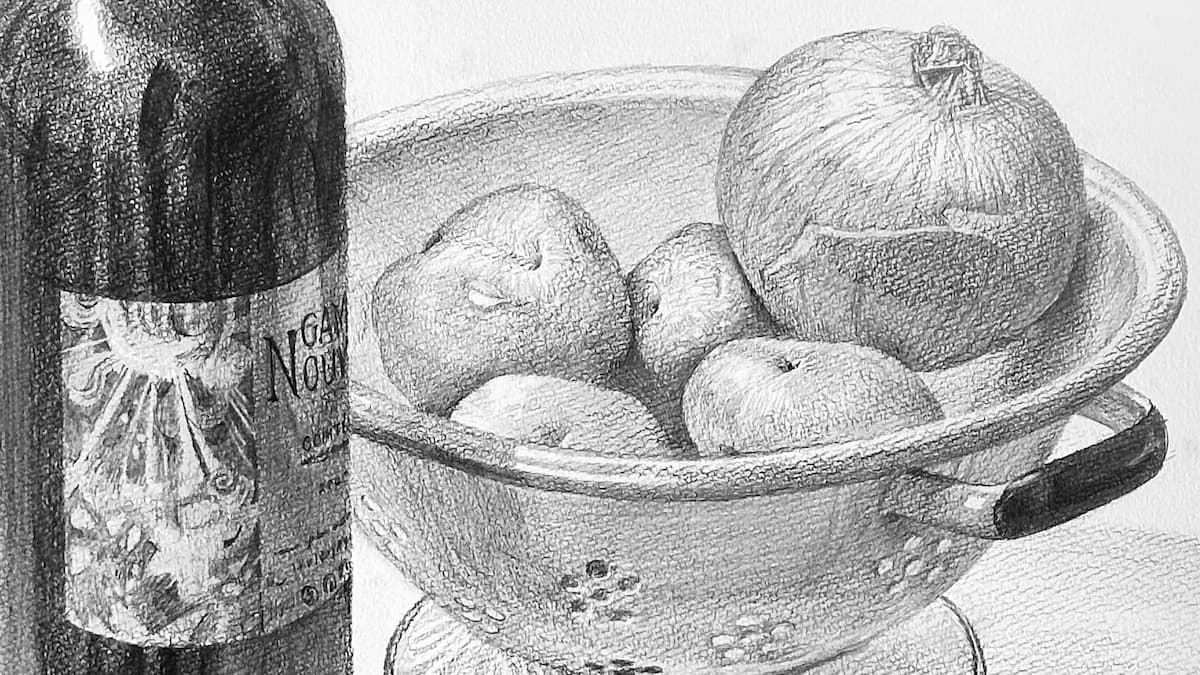

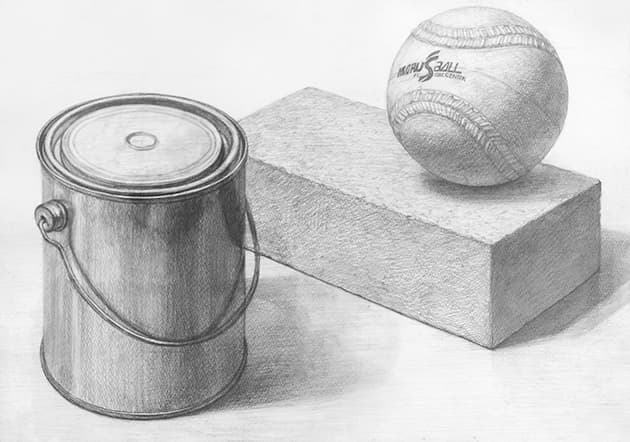

球体の描き方をマスターしておくと、本当にいろんなモチーフに応用ができるようになります。

たとえば、りんごやボール、玉ねぎなどの立体感がぐっと描きやすくなりますよ。

この2つの記事も画像をクリックすると見れるのでぜひチェックしてみてください!

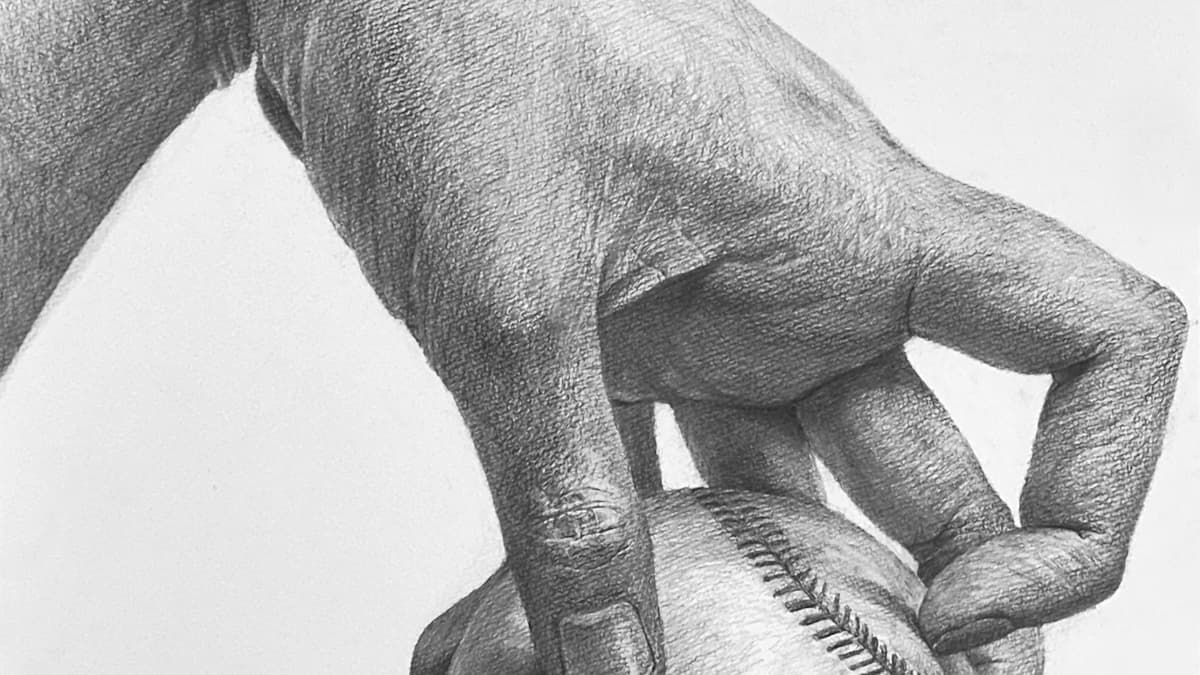

『野球ボールを持つ手:こだわりは質感の描写』

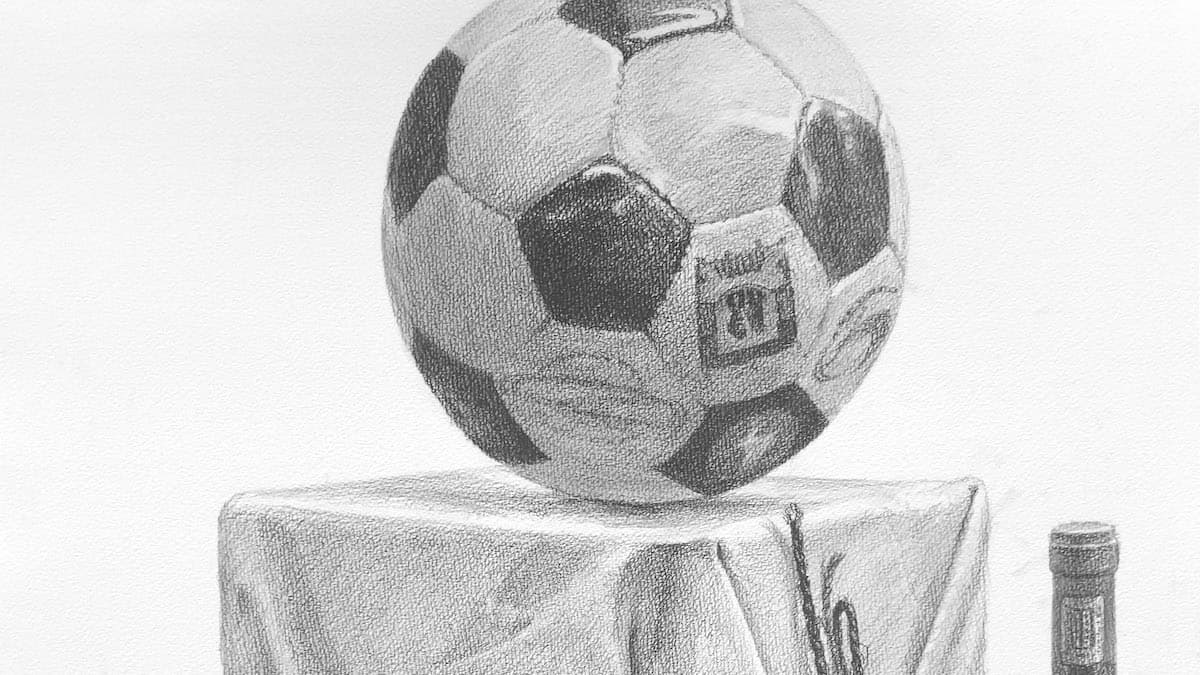

『サッカーボールを描く|構造と陰影で立体感を引き出す』

まとめ

複雑なモチーフも幾何形体がベースになっていることがほとんどで、例えば球体の場合は、果物や野菜、ボールなどの描写に応用が利きます。

基本をしっかり押さえ、どんな難しいモチーフでも描ける力をつけましょう!