Contents

鉛筆デッサンの基礎:光と影

絵からリアリティを感じるときって、どんな時ですか?

とても細かい部分まで丁寧に描かれていたり、写真のように階調がきれいに表現されていたり、二次元の平面にボコっと立体感が出ていたり。

そんな時「わぁ、すごい!本物みたい!」って思いますよね。

今回はまるで手で掴めるような立体感を表現する描き方についてのお話し。「立体感が出て本物みたい!」を目指しましょう!

とはいえ、そもそもペラペラな画用紙の平面の世界に立体を生み出すわけですから、それなりになかなか難しい・・・。じゃあ、どうやって表現するのでしょうか。

そう、立体感の表現にはちょっとコツがいるんです。

それが今回のテーマ、「光と影と立体感」です。

立体感を生み出すコツ「光と影」についてです。

光と影

立体物に光が当たると、明るい部分(日向)と暗い部分(日陰)ができます。この明暗の差を明快に正しく描くことが、立体感を表現するポイントになります。

鉛筆デッサンでは、白い画用紙に黒い鉛筆で描いていくので、暗い「影」の部分に鉛筆を塗って、残った白い部分が明るい「光」があたっている部分になります。

暗い部分を描くことで光を表現するのね!

さあ、いざデッサンに取り掛かろう!とモチーフに向かってみると、実際の目の前のモチーフは、どこから光が当たっているのか、どこが影の世界なのかよくわからないことがほとんどです。四方八方から光が当たっていたり、その光が乱反射を起こしていたりするからなんですね。

光と影を捉えやすい理想的な状況になっているとは限らないので、少し光の演出をする必要があります。

これはお家でもアトリエでも試験会場でも必ず起こる問題ですので、立体感を表現する理想的な光と影をこれから学んでいきましょう。

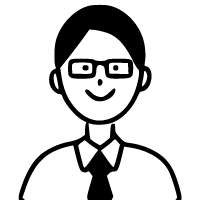

影の世界は「陰」と「影」の2種類

影についてのお話を少し。影には「陰:いん」と「影:えい」の2種類の暗さがあります。光が当たらないエリアが「陰」。モチーフの「陰」の部分が床などに落とす影(カゲ)が「影」。この2種類があることを覚えておきましょう。

そしてその「陰」のエリアには、周りの物(主に床)に当たった光が反射して照り返す「反射光」があります。

つまり「日向」「影」「陰」「反射光」の4種類の光の階調:トーンがあるんですね。このトーンを意識するのがコツです。

立体感を表現するベストな光と影

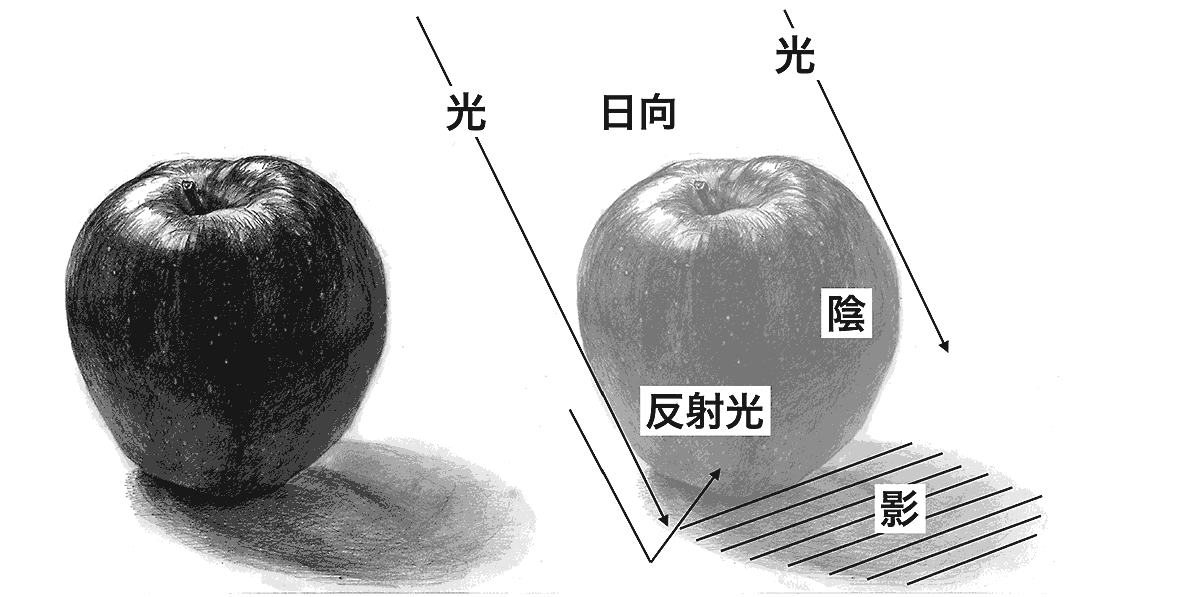

ここからは、立体感を表現するベストな明暗の状態を、立方体に当たる光とそれが落とす影を例に、図を参照しながら話を進めていきます。

図の左側はトーンを使って、右側は線を使って立方体を表現しています。右側の図に描かれていてる2つの方向を示す矢印は、光の方向を表しています。一つは"光の角度"(光源を太陽に例えると、午前10時の時、太陽の高さはだいたいこの角度、午後12時は真上といった具合)を表しています。もう一つの矢印は、光が向かってくる"方向"(光源を太陽に例えると、太陽の位置は南側にあるので、北側へ光&影が伸びていくといった具合)を表しています。

それでは、「斜め」「真上」「逆光」の3種類の光がどんな影を生むのか見ていきましょう。

1.斜めの光

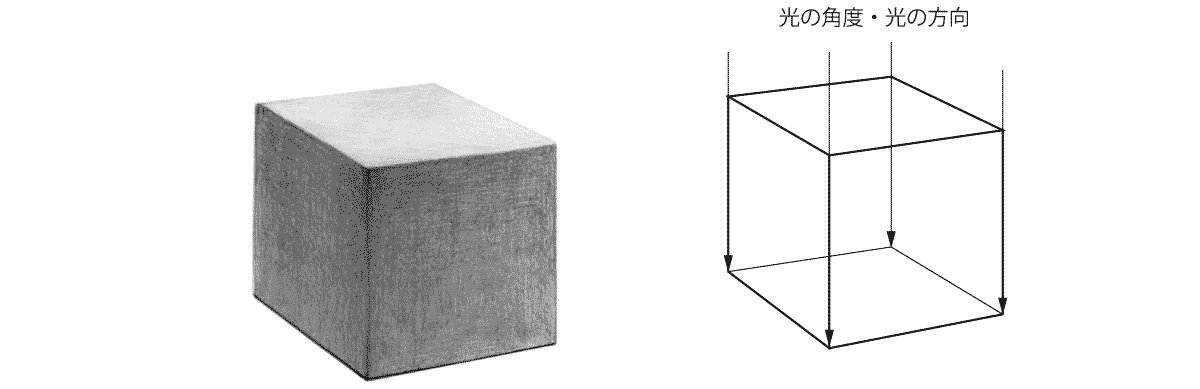

最初の図は斜めの光です。

立方体の見えている3つの面への光の当たり方(光量)が全て異なるので、3つの面を異なるトーンで表現することができます。それぞれの面の方向の違いを明快に伝えることができるので、立体感を表現しやすい設定になっています。

つまり、立体感がとても伝わりやすいということです。

さらに、立方体が床に落とす「影」によって、床の手前と奥の空間感も表現しやすい状態になります。

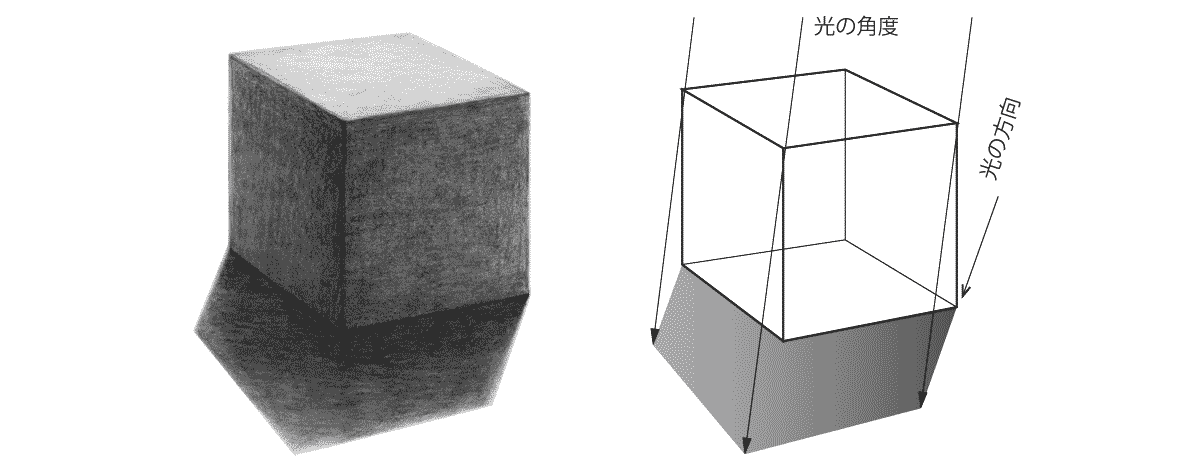

2.真上からの光

住宅用語だと”天窓”の意味があるそうですが、真上からの光をトップライトと言ったりします。

上を向いている水平の面は光がしっかりと当たっているので、他の面とのコントラストをしっかりとつけられそうですが、2つの垂直面にトーンの差が生まれていません。

これでは、側面の方向の違いが伝わりづらいですね。

また、立方体が床に落とす「影」がないので、空間感が非常に表現しづらくなってしまいます。

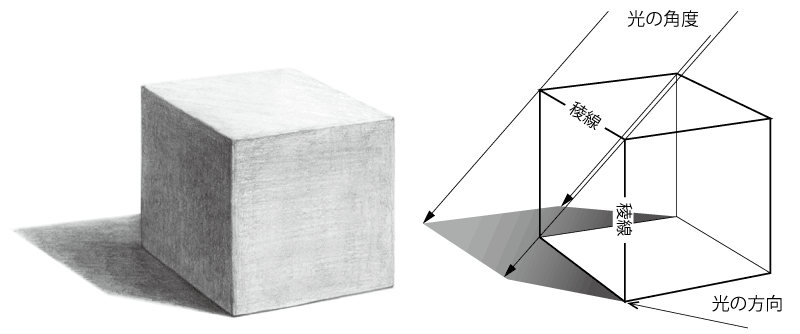

3.逆光

光源が対象物の向こう側にある状態です。

真上からの光と同じ様に、2つの垂直面にトーンの差が生まれていないので、こちらも面の方向の違いを表現するのが難しいですね。

「影」は手前に向かって伸びてくるので、立方体の裏側の空間も示唆しにくい状態になっています。

光の印象や空間の雰囲気は表現しやすいかもしれませんが、立体感を表現するには難易度は高めです。

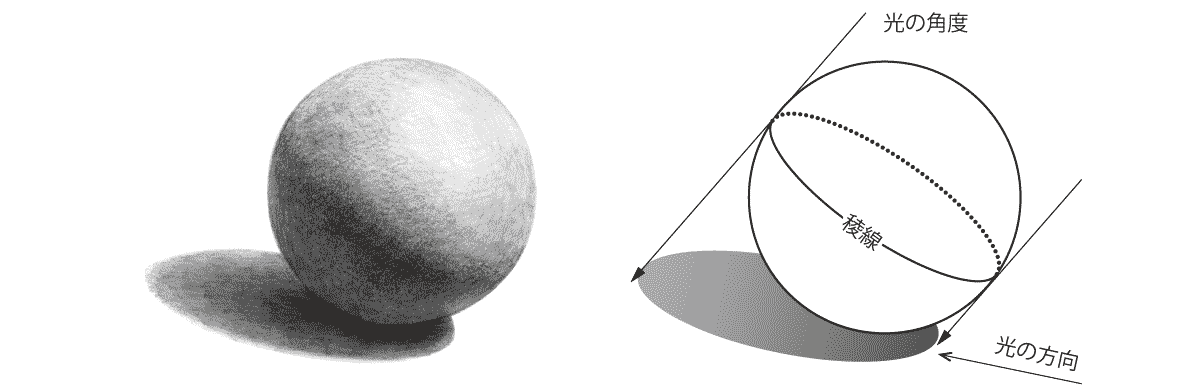

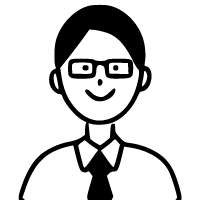

+ポイント:稜線

稜線とは、物体の形が切り替わる部分、いわゆる「形の変わり目」のことを指します。トーン(明暗)の移り変わりは必ず形の変化に由来するため、この稜線を意識して描写することが重要です。稜線をしっかり捉えて表現すれば、光の当たり方がより明確になり、結果として立体感も自然に表れてきます。

球体の場合、どの方向から見ても形の変化が均一であるため、地球に例えると「赤道」にあたる部分が稜線となります。つまり、光の当たり方によって明るさと暗さが分かれる境界が稜線として意識されます。

一方で立方体のような角のある形の場合、隣り合う面の境目の辺がそのまま稜線になります。立方体なら全部で12本の稜線が存在します。

ここで大切なのは、単に形の境界を見つけるだけでなく、「日向と日陰の分かれ目」としての稜線を意識して描写することです。そうすることで光の方向が明確になり、形に説得力と立体感が生まれてきます。

「特別」な稜線を描写しよう!

何を一番伝えたいかによってベストな光は変わる?

今回のこの「ベストな光」は、物の形態とその周辺の空間を見る人にわかりやすく伝えるデッサンをする上でのベストです。ただし全てのデッサンにおいてのベストではないということを、ちょっと頭の片隅に入れておいてくださいね。

たとえば逆光の設定は、今回の主題である物の立体感を表現するにはやや難しい設定ですが、朝日や夕日など光を印象的なイメージで伝えるのにはとても有効です。

何を表現したいのか、何を一番伝えたいかによって、「ベストな光」というのは変わってきます。

立体感を第一に表現したい場合は、1の斜めの光がおすすめです。

光の印象や雰囲気を見せたい場合は、3の逆光が効果的です。

どんなモチーフを描こうか、モチーフ選びは絵を描く上でとても大切ですが、光をどう設定するか?もとても重要な事柄です。

ぜひ意識して取り組んでみてくださいね。

まとめ

立体感を出すためには、ただ「見えたものをそのまま描く」だけじゃなくて、光の当たり方をちょっと工夫することが大事なんです。おすすめなのは、モチーフの上のほう・手前側から少し斜めに光を当てる配置の「1.斜めの光」です。これだと明暗の差がしっかり出て、立体感や空間の奥行きがとても表現しやすくなるんですね。

ただ実際には、美大の試験会場や普段のアトリエの環境で、そんな理想的な光の状態になっていることはまずありません。だからこそ「よく観察して描くこと」が必要になります。

でも一方で、立体感を強調するには「演出」する気持ちも必要なんです。「観察すること」と「演出すること」、一見ちょっと矛盾しているように思えますよね。でもその両方のバランスをうまく取って描いていくと、ぐっとリアルに見えてきます。実はそれが、デッサン力をつける上でとても大切なポイントなんです。

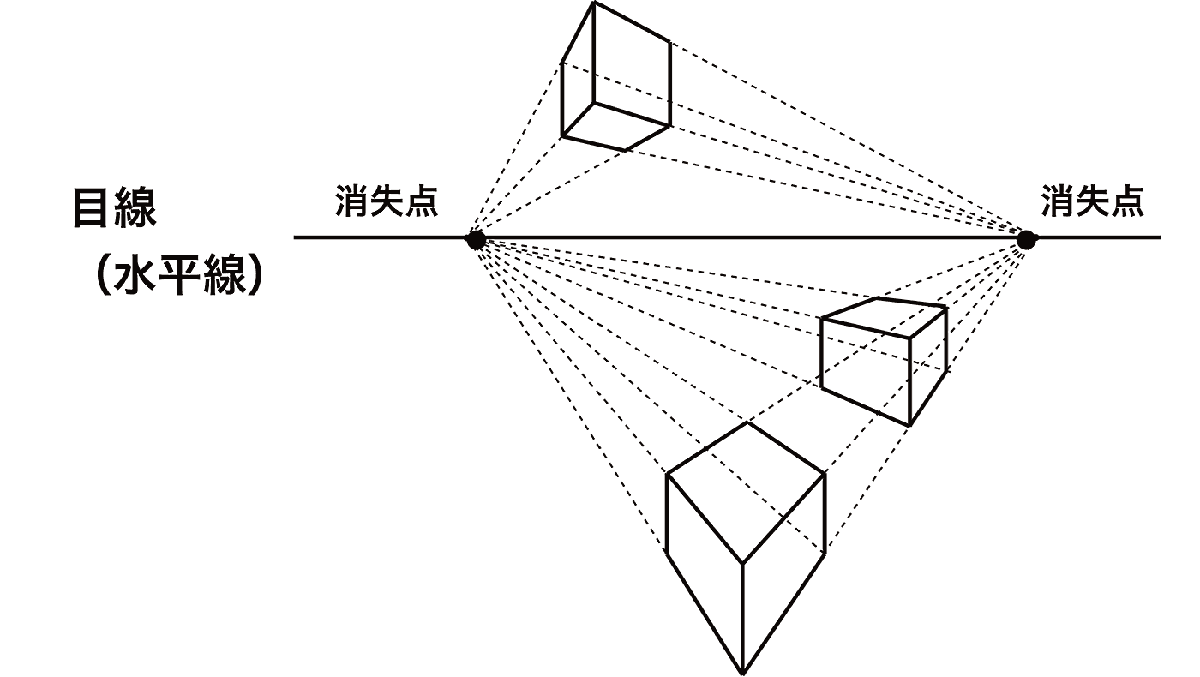

デッサンの基礎:パース(遠近法)

デッサンの描き方やコツをお伝えするブログ、今回はパース:遠近法です。一点、二点、三点透視図法の解説や、楕円のルール、中心軸、短軸、長軸の関係を説明します。