デッサンの制作プロセス4段階

こんにちは、基礎科です!

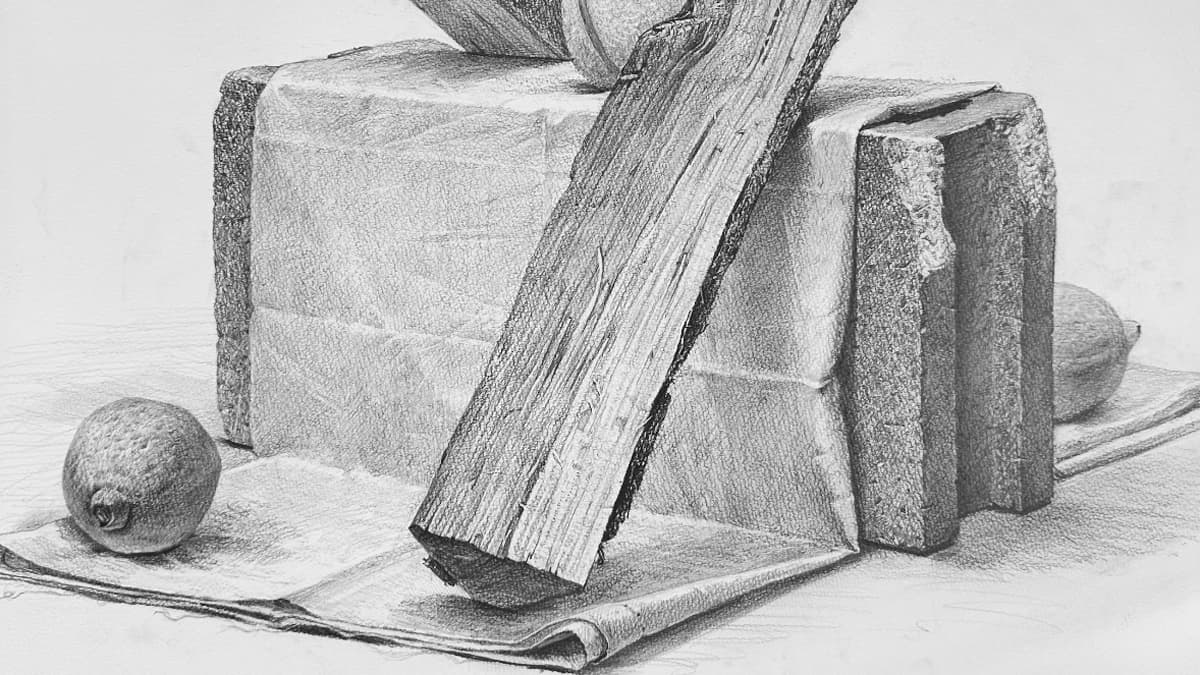

今回は、実技模試で出題された静物課題をもとに、鉛筆デッサンの制作プロセスを紹介します。モチーフは「薪・ブロック・布・テニスボール・レモン」。

講師が実際に描いたデモ作品を通して、どうやって完成させていったかを見ていきましょう!

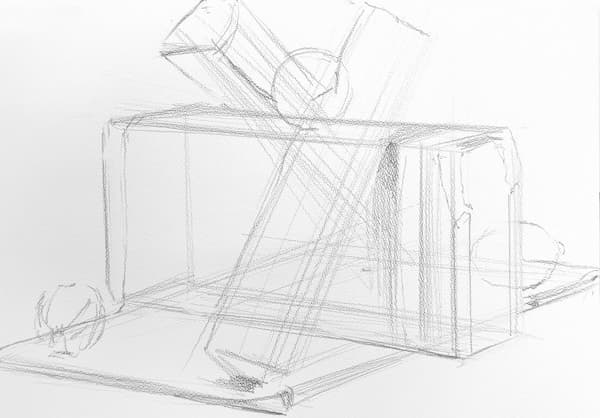

①見えないところも意識しよう!

描き出しでは、モチーフ全体が画面に収まるように配置を決めます。この課題では、モチーフが点対称になるように組まれており、見る角度によっては裏側がほとんど見えないこともあります。でも、そこを「見えないから描かない」としてしまうと、構造に違和感が出てきます。なので、実際に立って見て確認したり、想像力を使ったりしながら、見えない部分の形も補いながら描き始めるのが大切です。

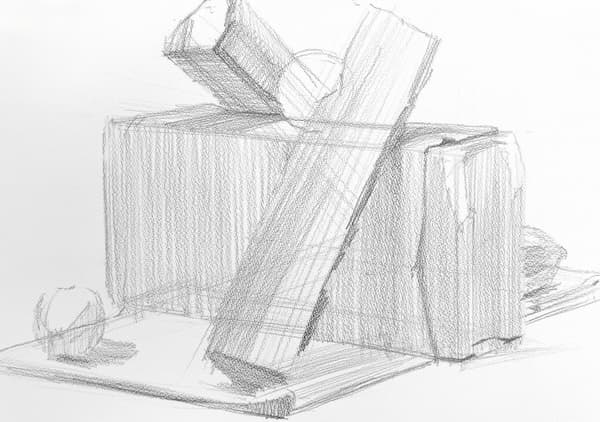

②形に沿って影を描こう!

次に、少しずつトーンを加えていき、立体感を出していきます。このとき、対象の形に合わせて手の動きを変えることで、より自然な立体感を表現できます。例えば、ブロックの垂直な面では縦に手を動かし、水平面である床面の影は横に線を伸ばします。縦のラインは立ち上がるように感じ、横ラインは横たわっているように感じるんですね。線の流れを利用して形を表していきましょう!

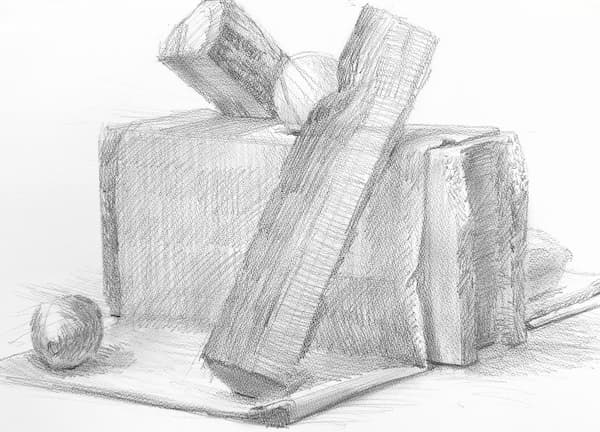

③光と影の質感を表現しよう!

さらに描き進め、物に重さが出てきました。よく見ると、滲んだ箇所があるのが分かるでしょうか?ガーゼや指を使って擦ることで、しっとりとした質感が出てきます。光が当たる明るい部分は基本的にカラリとしていますが、影の部分は少し湿ったような質感を感じさせるとリアルになります。ただし、全体的に擦りすぎると、じめじめしすぎるので注意が必要です。

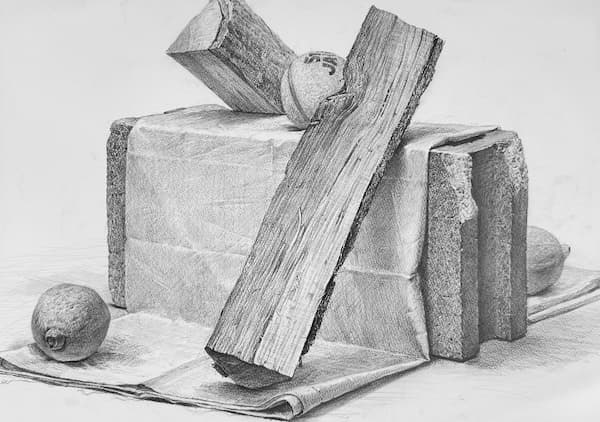

④細部を描き込んで完成度を高めよう!

仕上げの段階では、鉛筆の先を使ってディテールを仕上げていきます。薪のささくれやレモンの肌質、ブロックのごつごつ感など、絵のなかに触れることは出来ませんが、まるで触り心地が分かるように描くことで、人は「リアル」だと感じられます。絵を見る人は、元の静物がどんなものか知らずに絵だけを鑑賞します。何も知らない状態の人に「リアルだな」と思ってもらうには、細かいところまで観察し、伝わるように描き切る力が必要です。

いかがでしたか?

ただ「描く」だけではなく、「伝える」ためにどう描くか、が大切ですね。参考になれば幸いです!

実際の実技模試の様子や優秀作品は、こちらから見ることができますので、ぜひあわせてチェックしてみてくださいね◎