美大入試で登場する機会がとっても多いモチーフの一つがりんご。

一体どれくらい目にする機会が多いのか2025年度入試を確認してみると、、、

武蔵野美術大学空間演出デザイン学科:鉛筆デッサン

<問題>

机上のモチーフをデッサンしなさい。

モチーフ

立方体のガラス水槽、アルミダクトパイプ、りんご2個、レモン2個

女子美術学科日本画専攻:水彩画

<問題>

下記のモチーフを使い、自由に配置して、水彩画を描きなさい。

モチーフ:ミネラルウォーター瓶、キッチンタオル、りんご、木製箱、植物

女子美術学科デザイン工芸学科ヴィジュアルデザイン:鉛筆デッサン

<問題>

与えられたモチーフと、想定した三角形1つを画面上に構成しデッサンしなさい。

モチーフ

りんご、連結パイプ、ビール瓶。

↑クリックすると問題が見れるよ!

※実はその他にも

・武蔵美のデザイン情報学科総合型選抜の表現力テスト

・女子美の美術学科洋画専攻学校推薦型選抜(公募制)の鉛筆デッサン

の入試で登場しています。

こんなふうに、美大入試では「りんご」がよく出てきます。

なぜそんなに登場回数が多いのかというと、ちゃんと理由があるんです。

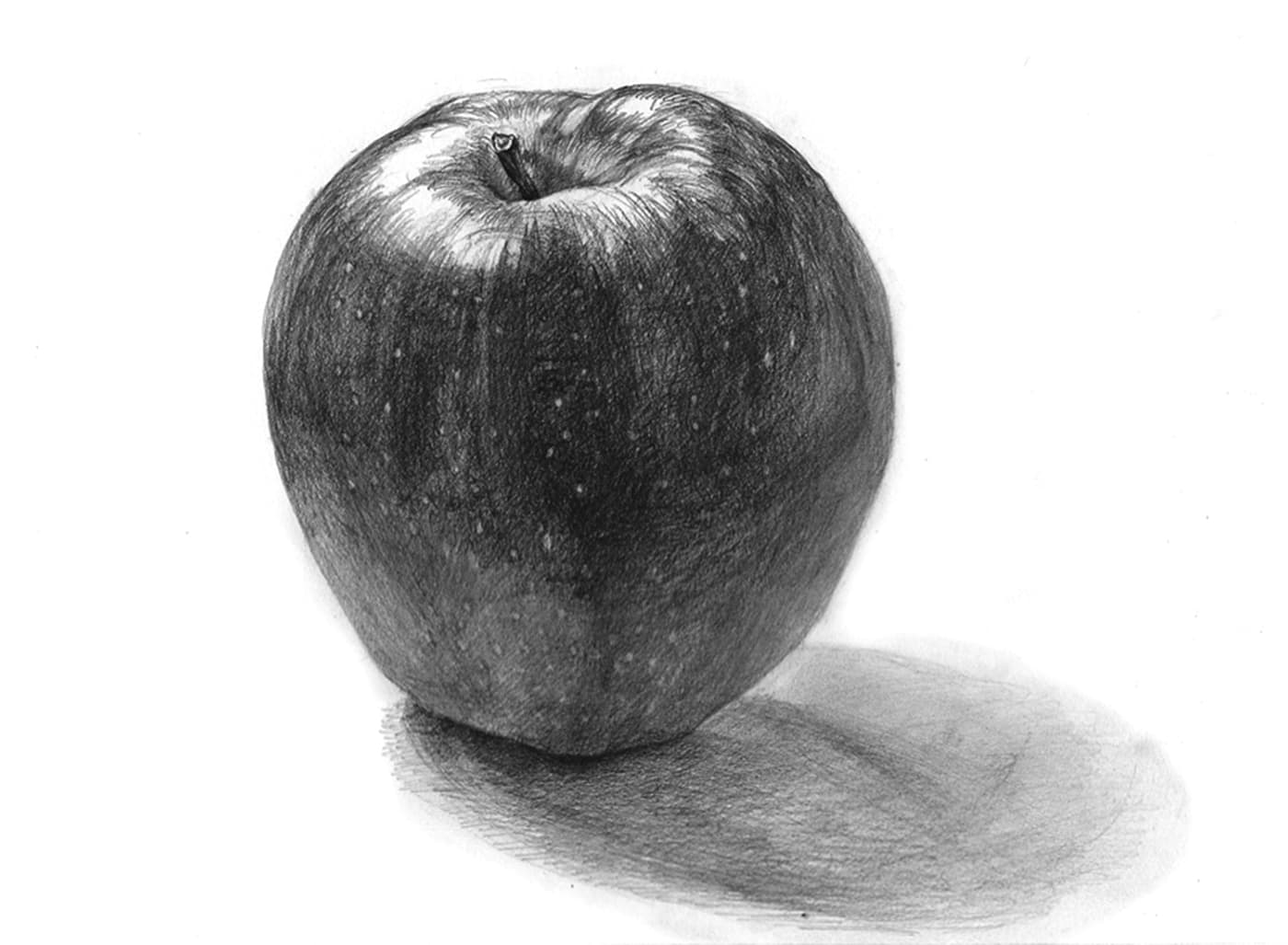

りんごって一見すると「丸い球体」に見えるんですが、実はよく観察すると全然まんまるじゃなくて、とても微妙で複雑な形をしています。その微妙な形をどう捉えて表現するかが難しく、だからこそデッサン力を試す題材として最適なんですね。

Contents

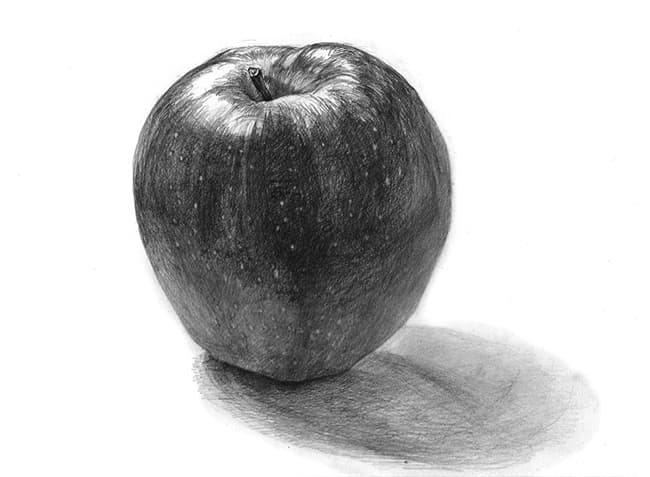

りんごの[描き方]プロセス&ポイント

今回は、そんな難しいモチーフ「りんご」を、初心者でもリアルに描けるように、描き出しから仕上げまで順を追ってポイント解説します。

さあ、描き始めましょう!

Point.1

描き出し

全体のあたりをとる

まず、描き出す前によく観察しましょう。

「普段なにげなく見過ごしていることを、再発見して確認する」。それは、絵を描くときに、とても大事なことになります。

描き出しは、できるだけゆったりと全体を捉えるつもりで”あたり”をとっていきます。使う鉛筆はBや2Bの柔らかめの鉛筆が適しています。

描き初めは、構図や形がまだまだ定まっていないので、直しやすい(消しやすい)B系の鉛筆がいいでしょう。

形は最初から最後まで常に見直しながら描き進めていくこともポイントです。

・・・・・・・

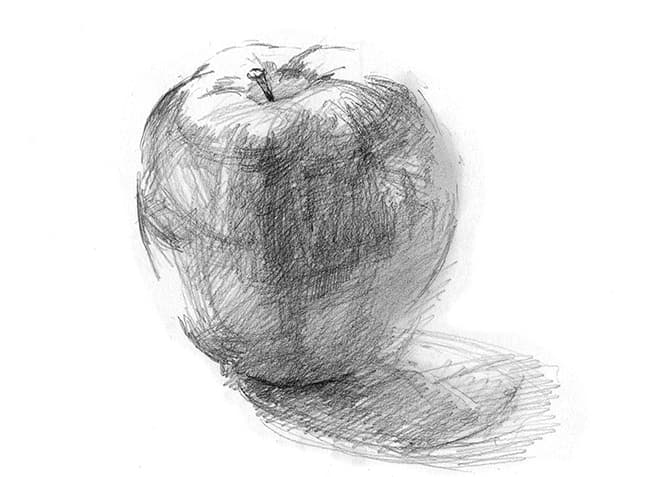

Point.2

明暗をとらえる/立体感の表現

明暗の階調で立体感を表現する

徐々に描き進めていきます。

表面の皮の白いツブツブはもう少し後にして、まずは光の明暗の諧調を利用しながら立体感の表現を目指しましょう!

光の方向を確認しながら、大まかな明暗の調子をつけていきます。

白い画用紙に黒い鉛筆で描くので、鉛筆で加筆する部分が「かげ」で、残された画用紙の部分が光が当たっている場所となります。

つまり「かげ」を描くことは同時に光を描くことになります。

「陰影」を理解しよう!

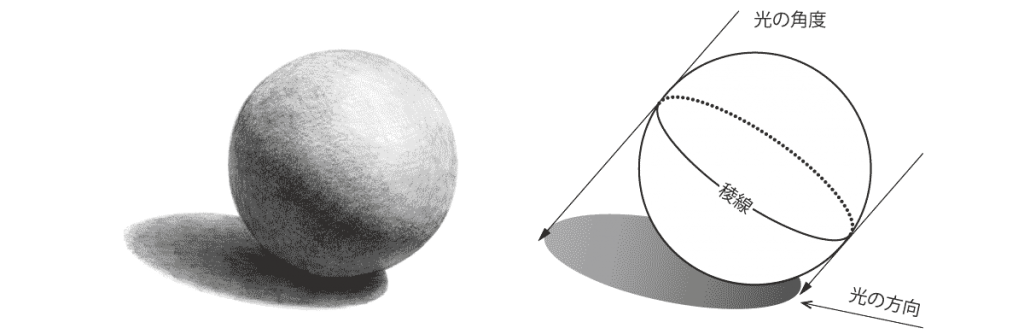

また「かげ」には大きく分けて “陰(いん)” と “影(えい)” の2種類があります。

・陰(いん) … 物体そのものの中で、光が当たっていない暗い部分。

・影(えい) … 物体が台などに落とすかげ。

今回のデッサンで例えると、りんごの暗くなっている部分が「陰」、机の上に落ちている黒いかたまりが「影」です。

陰を描くことは、立体感を表現するのにとても有効です。

りんごという立体物に光が当たることで自然に生まれる明暗を利用し、平面の紙の上に立体感を演出できるからです。

一方、影を描くことは、空間感を表現するのに有効です。

影は「落とすもの」と「落とされるもの」があって初めて成立します。つまり、影を描くことで「りんごが台の上に存在している」という位置関係を、自然に伝えることができるのです。

・・・・・・・

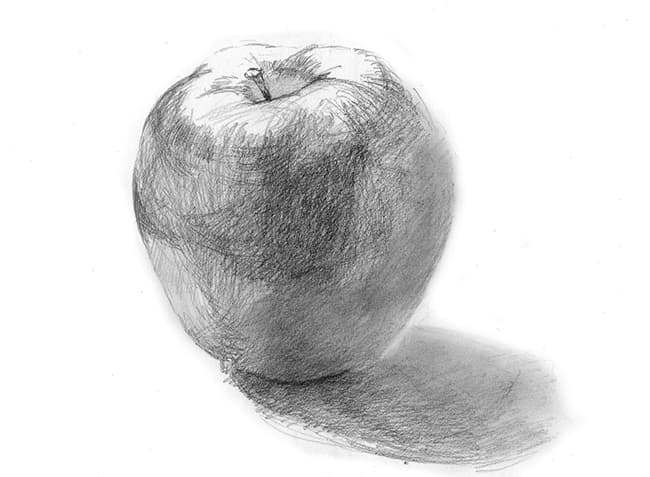

Point.3

明るさと暗さに「差」をつける

ガーゼを使ってみよう!

光が当たっていない暗さの部分にガーゼやティッシュを使って少し擦ってみましょう。

擦る前(図1)と擦った後(図2)ではどんな違いがありますか?

擦ると鉛筆のタッチが目立たなくなりトーンのまとまりが出ていますね。

立体感や空間感を表現するには、いかに「差」をつけるかが重要なポイントです。

Point.2"明暗をとらえる/立体感の表現"では、明暗を捉えることで白黒の「差」を作りましたね。デッサンでは色々な差の付け方があって、「擦る」のも変化をつけるテクニックです。

ただし、闇雲に擦ると全部がぼんやりとしてしまうので、まずは暗さの部分に絞ってみるといいでしょう。

実際のりんごを見ると、日向の部分は形や表面の模様がはっきり見え、日陰ではぼんやりしてあまりはっきり見えないですよね?

そんな明るい部分と暗い部分の見え方の違いを擦って表現してみましょう。

日向は鉛筆を擦らずに形をしっかり描写し、日陰ではのせた鉛筆をガーゼやティッシュで擦って日向との「差」を作るととても効果的です。

・・・・・・・

Point.4

固有色の表現

日向と日陰の描き分けを意識しつつ、固有色にも目を向けてみましょう。

鉛筆デッサンは白黒のモノトーンですが、良いデッサンは不思議と「色」を感じさせてくれます。

たとえばりんごの赤色。これを白黒に置き換えると、どのくらいのトーンになるのかをイメージしながら描いていくんです。

そうすると、ただ黒く塗るだけじゃなくて「この赤は少し濃い目のグレーかな」とか、「この部分は明るめのグレーだな」といった調子の幅が自然と生まれてきます。

一枚のデッサンの中で、紙の白から鉛筆で作れる深い黒まで、すべての諧調を使う意識を持ってください。

トーンをフルに活かすことで、作品に豊かさとリアリティがぐっと増してきますよ。

・・・・・・・

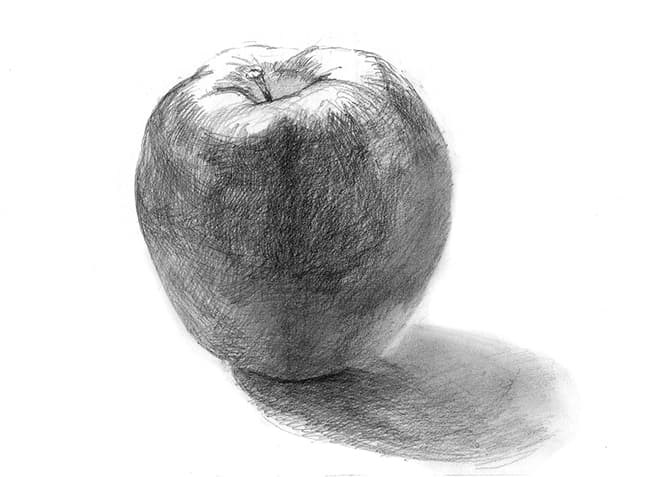

Point.5

描き込み

いよいよ描き込みの終盤です。

細部までよく観察して、「見えているものは全部描くぞ!」という気持ちで描写を詰めていきましょう。ハイライトや白い粒々は、練り消しゴムやプラスチック消しゴムで部分的に抜いて表現するととても効果的です。

描き込み中に形の狂いや明暗のズレに気づいたら、その都度ためらわず修正してください。

形や明暗は描き進めながら何度も見直すことで、作品のリアリティがぐっと増していきます。

最後までとことん描き込んで、完成です!

・・・・・・・

まとめ

りんごは熟してくると、上の方から赤みが増してきます。

固有色で見ると上部は暗く感じられますが、光の当たり方による明暗では上部が明るくなることもあります。ここで、表現の難易度がぐっと上がりますね。

さらに、艶々と光っている部分もあれば、粉をふいたようにマットな部分もあり、質感の違いを描き分けるのも一苦労です。

形も一見すると単純な丸ですが、実際には球体ではなく微妙な起伏の連続で、同じ曲率は一つもありません。

観察すればするほど複雑に見えてくる──それでも「形体はシンプル」というのがりんごの面白さであり、難しさでもあります。

だからこそ、りんごは美大入試で頻出するモチーフなのです。

そしてデッサンは、頭で理解するだけでなく、手と体で覚えていくこともとても大切です。

ここまでのプロセスを意識しながら、ぜひ何度も挑戦してみてください。