卓上静物デッサンを描く

こんにちは、基礎科です!

今回は、講師による静物デッサンの制作プロセスをご紹介します。

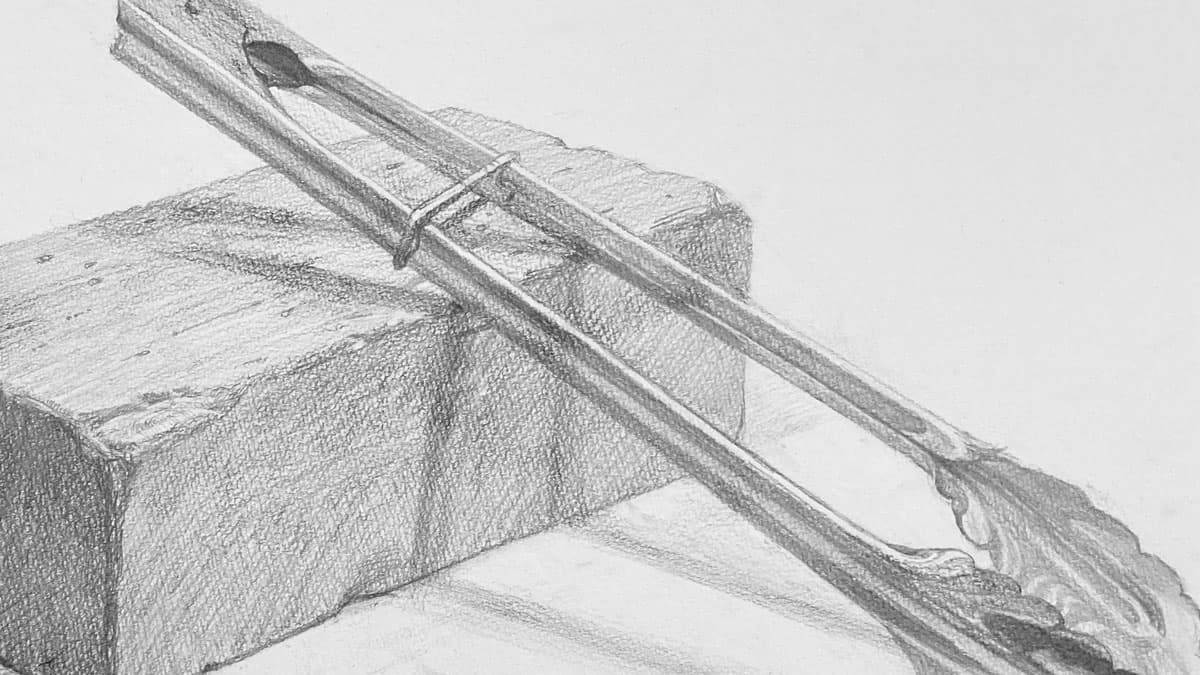

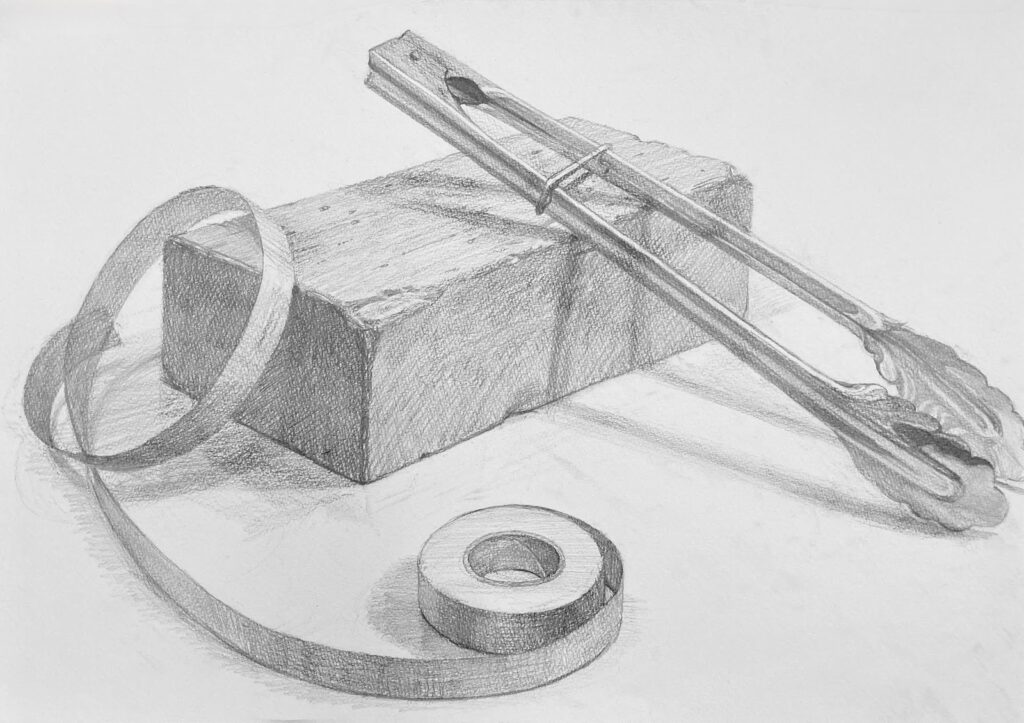

モチーフは、レンガ・トング・紙テープの3点。

形の複雑なトングは、なかなかの曲者ですね…。

それでは、制作の過程を順に見ていきましょう!

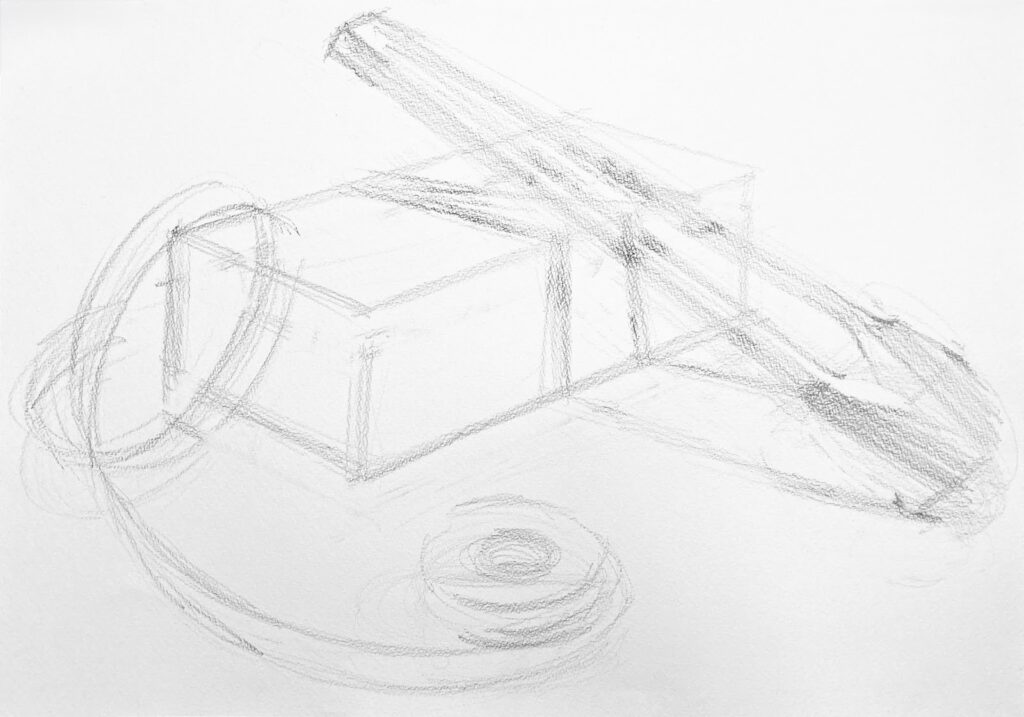

① 四角に収めるには、視点の位置を調節する

制作プロセスの紹介では毎回お伝えしていることですが、まず大切なのは「モチーフをバランスよく紙に収める」こと。

意識していても上手くいかないときは、モチーフを見る視点そのものを見直してみましょう。

今回使用したB3サイズの用紙は、「白銀比」と呼ばれる縦横比でできています。

この比率に合う構図を取るには、モチーフをその長方形に合った見え方で観察する必要があります。

たとえば視点を高くするとモチーフは上下に広がり、低くすると左右に広がります。

ほんの少し縦や横に動くだけでも、全体のバランスは大きく変わるもの。

紙のサイズでトリミングしたときに、最も安定した構図になる視点を探してみましょう。

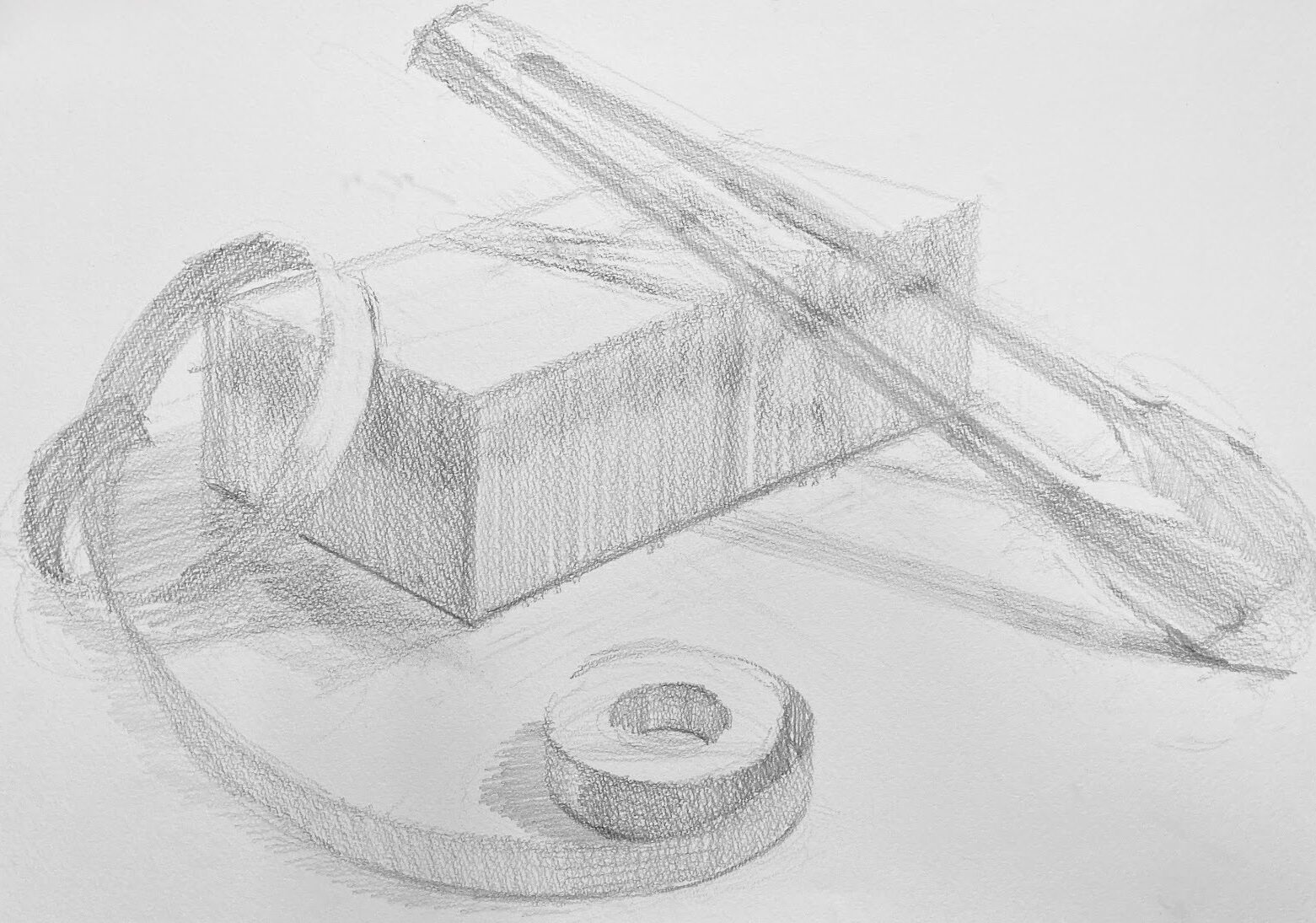

② パースを整える

さて、構図が決まったら、どんどん描いていきましょう!

今回のモチーフのうち、レンガ(直方体)と紙テープ(円柱)は、ベーシックなパースの知識で描くことができます。

一方で、トングは曲線や細かいパーツが多く、金属の反射もあるため、一気に難易度が上がります。

こういうときこそ、できるだけシンプルに置き換えて考えるのがポイント。

たとえば、トングを大まかに「直方体」として捉えてみましょう。

すると左右対称の構造が見えてきて、複雑に見えるトングの中にもパース(奥行き)が見出せるようになります。

また、金属質の難しさのひとつに「環境を映し込む」性質があります。

たとえば、下向きの面が床の明るさを映して光って見えたり、上向きの面に天井の暗さが映り込んだりします。

そのまま写すだけでは立体感が出づらいため、「もし真っ白だったらどこに影が落ちるか」を想像して描くと、形の説得力が増します。

③ 隙間の描写で軽やかさを演出する

ずっしりと鎮座するレンガに対し、トングと紙テープは軽やかな印象があります。

その理由のひとつが、「床との隙間」です。

物体の下にわずかに空いた空間があると、そこに空気が入り、軽やかさや浮遊感が生まれます。

モチーフばかりに注目していると見落としがちですが、こうした小さな空間も印象を左右する重要なポイントです。

隙間を明確に描くことは、同時に床面を意識することにもつながります。

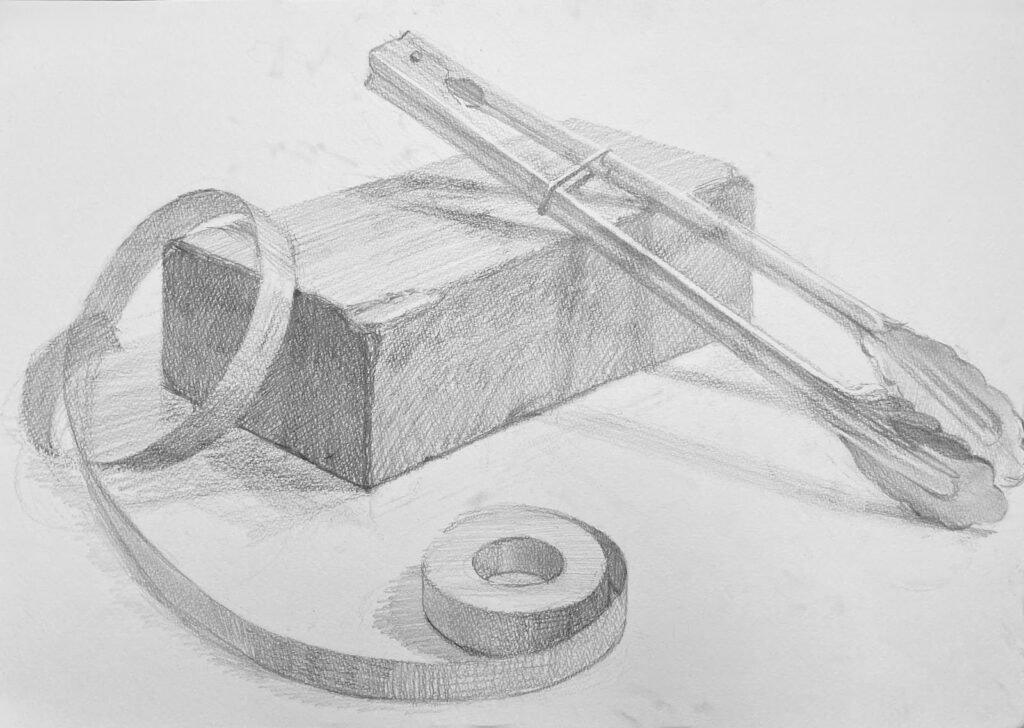

④ 絵のなかの空気が晴れる

完成です!

一つ前の段階と比べると、全体がすっきりと「空気が晴れた」ように感じられますね。

描き込みが進むにつれ、あいまいだった形や質感が明確になり、画面が整理されていきます。

しっかり描き切られた作品は、こうした「空気の澄みわたった」印象を持つものです。

まとめ

いかがでしたか?

トングのような複雑な形状も、落ち着いて取り掛かれば、きちんと法則が見えてきます。

どんなモチーフも、基本の描き方の応用で描けるものです。

今回のプロセスが、みなさんの制作のヒントになれば幸いです!