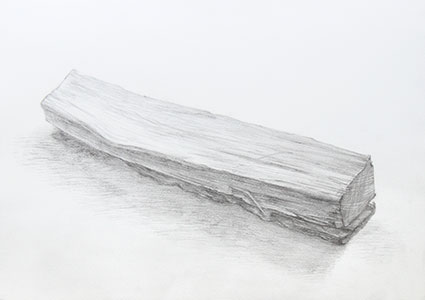

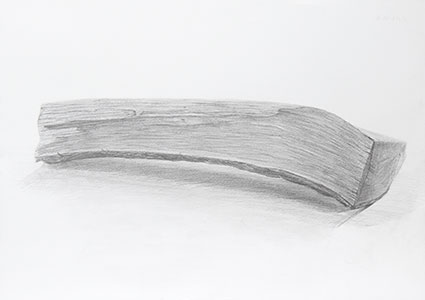

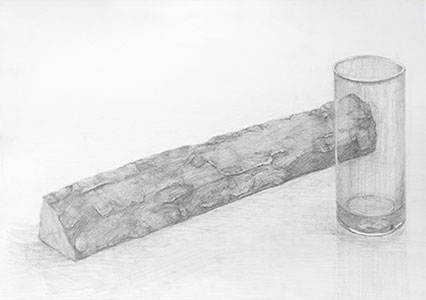

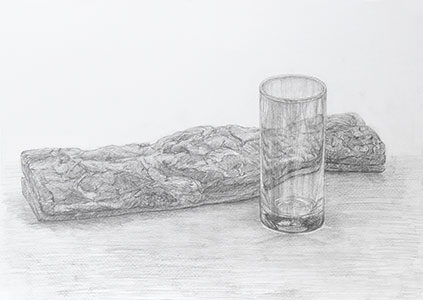

今回与えられたモチーフの薪は、非常にシンプルなものでした。モチーフはこれしかないので、予想していた通り、生徒たちは制作時間の半分ほどでほとんど全部を描いてしまいました。

さて、ここからが大事な勉強です。「まだ時間はある。もっと描ける。でもさらに描くとしたらどんなところを描けば良いだろう。何か見逃していることはないか。もっとできることはないか。」など、時間が余ったことで、自分の絵を改めてチェックする必要が出てきます。

私たちはモチーフを見る時も、描く時も、最初のうちはざっくりとした印象から捉えます。ところが、それだけでは作品は良いものにはならないので、さらに深く観察する必要があるわけです。 だから自然とより丁寧に見ていくことになります。

上手い・下手、器用・不器用とは違う

絶対に必要なスタンス

将来ものづくりを生業(なりわい)として生きていこうとしている私たちにとって、ものごとに丁寧に接すること、作品を丁寧に作ることは、絶対に必要なスタンスです。これは、上手い・下手とか器用・不器用とは違うところで必要なのです。

例えば、音楽のジャンルで将来プロになろうと考えている人がいたとします。その人がもし、 楽器を粗末に扱ったり、楽譜をテキトーに見たり、雑に弾いたり、つまり「丁寧じゃない」人であったとしたら、その人は将来音楽で食べていけるでしょうか。そんな人が奏でる音を聴きに寄ってくる人はいませんよね。

美術も同じです。モチーフを丁寧に観察すること、丁寧に描くことは、美大が当然チェックしているのです。「丁寧さ」が伝わってこない作品は選びたくないです。大学に入学したらこの人の作品は乱暴なんだろうなぁ、就職したら仕事を雑にやるんだろうなぁ、と先が想像できてしまうからです。だから丁寧にやろうとする人、丁寧に物や相手に接する人を求めるのでしょう。

ものごとに対して丁寧か!?

単なる薪一本のデッサンですが、その人がどれくらい「ものごとに対して丁寧か」ということを私たちもまずチェックしました。結果として丁寧な人がたくさんいて本当によかった^^; ホッ