実技授業でよくあるお悩みについて

こんにちは!基礎科です。

デッサンをしていると、講師から

「もっと構造を意識してみて」

と言われたことがある人も多いんじゃないでしょうか。

でも、そもそも構造って何を指しているのか?

今回は、そんな素朴な疑問にお答えしながら、デッサンにおける構造の考え方を紹介していきます!

構造とはなにか?

構造とは、モチーフがどんな仕組みで立体として成り立っているのかという、「形が成立するルール」のことです。

このルールが曖昧なまま描くと、目に見えた輪郭を追っているだけになりやすく、角度や光が少し変わるだけで形が崩れてしまいます。

逆に構造が理解できていると、見え方が複雑でも形の芯がブレず、安定した立体感を描くことができます。

「見たまま描いたのに、なんだか違って見える…」という人は、観察力の問題ではなく、構造の理解が少し足りていないだけ、ということもよくあります。

それでは、具体的なモチーフを例に見てみましょう!

例① 紙コップ

紙コップは、受験デッサンではお馴染みのモチーフです。

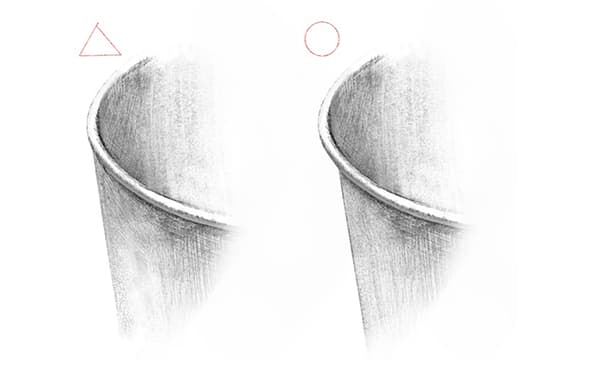

ぱっと見ると「円筒の上に薄い円環がついている」ように見えますが、実際には紙を外側にカールさせて強度を出す構造になっています。

つまり、縁の円環は上に「乗っている」のではなく、円筒に沿って「巻かれている」ということです。

この構造が分かっていると、輪郭がどこに繋がるのか理解でき、細い縁の丸みも自然に描けるようになります。

シンプルな形だからこそ、構造を知っているかどうかで印象が大きく変わるモチーフです。

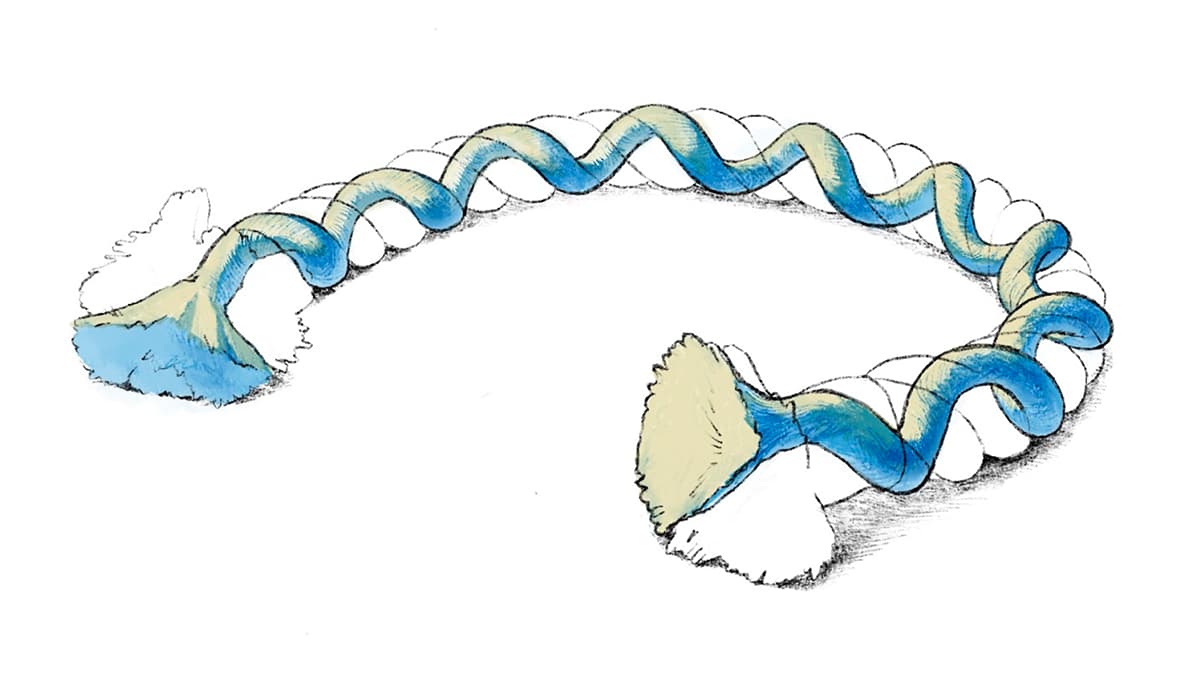

例② 綿ロープ

綿ロープも、静物や手の課題でよく登場するモチーフです。

一本の中で向きが連続的に変化していくため、ただ模様を写すだけでは描けない難しさがあります。

では、ロープはどのような構造でできているのでしょうか?

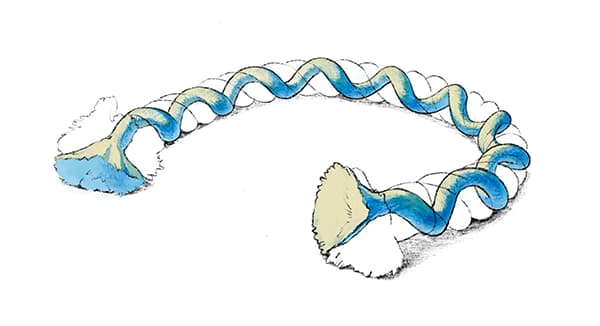

太さや素材は様々ですが、共通しているのはねじれの構造があること。

例えば、画像の綿ロープは、実は3本の紐を撚って1本にしている仕組みになっています。

それを理解すると、一本一本がどのようにねじれているかが見えてきて、描くべきねじれの角度が分かってきます。

ロープがねじれている理由は、曲げたり動かしたりする力に対応するため。

形には必ず理由があるわけですね。

構造がわかると、観察がもっと面白くなる!

デッサンでは、工業製品から自然物、人体までさまざまなモチーフを扱います。

普段何気なく見ているものでも、いざ描こうとすると

「こんな仕組みでできていたんだ」と驚くことがたくさんあります。

構造を意識できるようになると、

「どうしてこの形になるんだろう?」

「どんな理由でこの線がここにくるんだろう?」

といった問いが自然に生まれ、観察の深さがぐっと増します。

そしてそれは、正確に描くためだけでなく、

ものづくりをする人間として、形に対する理解や敬意を育てることにも繋がります。

ぜひ日々の観察の中で、「構造」にも目を向けてみてください◎