モチーフに合わせた制作工程の工夫

こんにちは、基礎科です!

今回は、講師による静物デッサンの制作プロセスをご紹介します。

モチーフは、ステンレスポット・荒縄・さつまいも・色画用紙2枚(黄色と黒)。

質感や形がバラバラなので、とても描きごたえのある組み合わせです。

順番にポイントを見ていきましょう!

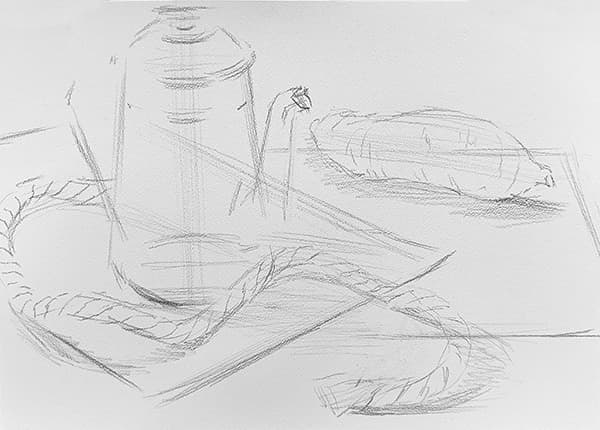

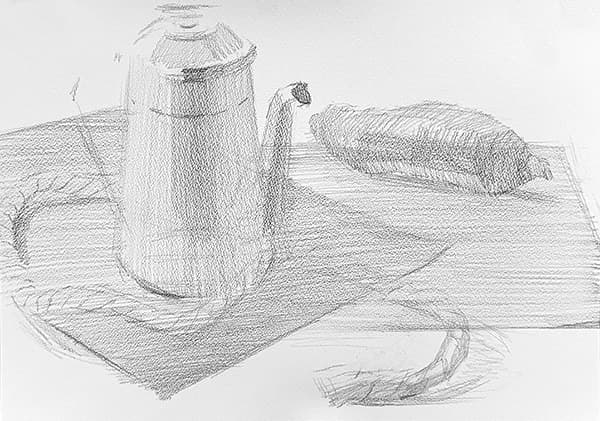

①上下左右の入れ方、切り方

最初の勝負どころは「構図」。鉛筆で軽くあたりを取りながら、画面にどう収めるかを決めていきます。

今回のカギは色画用紙です。サイズが大きいので、入れ方次第で画面の印象が大きく変わります。

ここで気をつけたいのが、色画用紙に合わせてモチーフを小さくまとめすぎないこと。このような敷物を優先して描き、その内に他のモチーフを収めてしまい、結果的にこじんまりした印象になるケースはよくあります。

思い切って画面からはみ出す「切り方」を選ぶときは、どこを切ればモチーフの形態感を損なわないかを意識しましょう。構図は作品の土台。堂々と見せる意識が大事です!

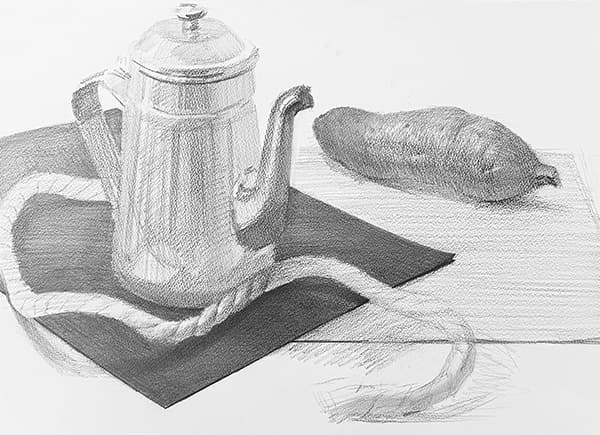

②大きい色面は早めに手をつける

次は、明暗と色をのせる段階です。基本は「影を置く → 色を重ねる」ですが、大きな色面がある場合は序盤から色を意識することがおすすめです。

早めに色を配置しておくことで、

・全体の色バランスをつかみやすい

・塗り重ねの時間短縮

というメリットがあります。

大きな色面の色画用紙はもちろん、ステンレスに映り込む色や、さつまいもの紫、など、モチーフごとの固有色を早めにおさえていきましょう◎

③見せ場を意識する

絵にメリハリが出てきましたね!この段階で印象的なのが、「優先的に描いているところ」が見え始めたことです。

例えば、ポットの注ぎ口や、さつまいもの頭、色画用紙の端など。他より描写が進んでいて、目がとまるポイントがありますよね。

これは作者が絵の「見せ場」を意識的に作っている証拠です。

さらに、ポットの注ぎ口より後ろにさつまいもがあるように見せる、画用紙の色面に強弱をつけ、手前・奥を明確にする、など、「見せ場をいかに印象的に見せるか」という演出がなされています。

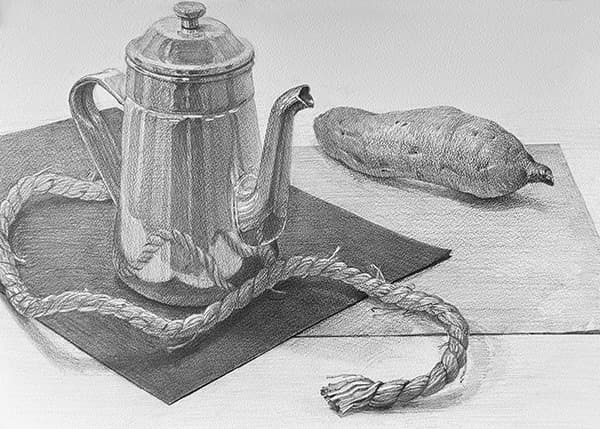

④奥へ誘い込むような演出

完成です!モチーフの質感がしっかり描き分けられ、生き生きとした画面になりましたね。

ここでは視線の流れに注目してみましょう。荒縄の端からスタートし、奥のさつまいもへと視線が導かれていきます。これは作者が意図的に「鑑賞者の視線」を設計しているからこそ生まれる効果です。

手前・中間・奥と空間を三層に分け、見せ場を散りばめることで、画面にドラマが生まれます。こうした「誘い込みの演出」は、ただモチーフを描くだけではなく「作品をつくる意識」の表れといえます。

まとめ

デッサンは「形を取る」「色をのせる」「質感を描く」だけではなく、「どう見せたいか」を設計することで、一枚の作品として完成度が高まります。

今回のプロセスが皆さんの次の一枚の参考になれば幸いです!