入試で課せられることが多い実技科目「色彩構成」

色彩構成は、鉛筆デッサンと並んで出題されることの多い実技科目で、大学によっては「平面構成」と呼ばれることもあります。鉛筆デッサンは、画面の大きさやモチーフに違いはあるものの、基本的には「そっくりに描くこと」が求められるため、評価基準は比較的明確です。

一方、色彩構成は大学や専攻ごとに「良し」とされる方向性や評価基準が大きく異なります。そのため、「何を描けばいいのかわからない……」と戸惑う受験生も少なくありません。 最終的には、志望校の出題傾向や評価のポイントを的確に把握することが重要ですが、どの大学を目指すにしても、まずは“色彩を自由にコントロールするための基礎力”が必要になります。

では、その「基礎力」とは具体的にどんな考え方なのでしょうか。さっそく見ていきましょう。

色彩構成の基本|色の3属性

色には、「色相」「明度」「彩度」という基本的な3つの属性があります。

これらの性質をしっかり理解し、それぞれを意識して使い分けることで、色彩に対する理解がぐっと深まります。

[色相]

色相とは、赤、青、黄などの色の種類のことです。おそらく日常的に使っている、「赤いシャツ」や「黒の鞄」などの言い回しはこの色相による捉え方です。また、暖色系↔︎寒色系、同系色、反対色(補色)、などの言い方も主に色相に関係した概念となります。

[明度]

明度とは、色の明るさ↔︎暗さのことです。ですのでここには、「赤い」「や「黒の」といった捉え方はありません。わかりやすく言うと、白黒に置き換えたときにその色が持っている「白さ」「黒さ」による捉え方です。「この色は明度が高い」や「この色は明度が低いね」という言い方をされます。

画面構成の7割以上はこの明度のコントロールで成り立っていると言っても過言ではありません。鉛筆デッサンや、モノクロ写真を見ても人は写っているモノの形や質を認識することができると思います。これは、人の目がまず明度差によって、形や質を感じ取っているからです。

[彩度]

彩度とは、色の鮮やかさです。派手↔︎地味と考えてもらえばわかりやすいでしょうか?絵具には、複数の色を混色すればするほど彩度が下がっていく特性があり、最終的には無彩色(グレー)になります。彩度が低いほうが画面をまとめやすいのですが、色彩の効果を考えるとできるだけ彩度をキープ(混色を控える)方が良いと思います。

明度の重要性

色の3属性の中でも特に重要なのが「明度」です。

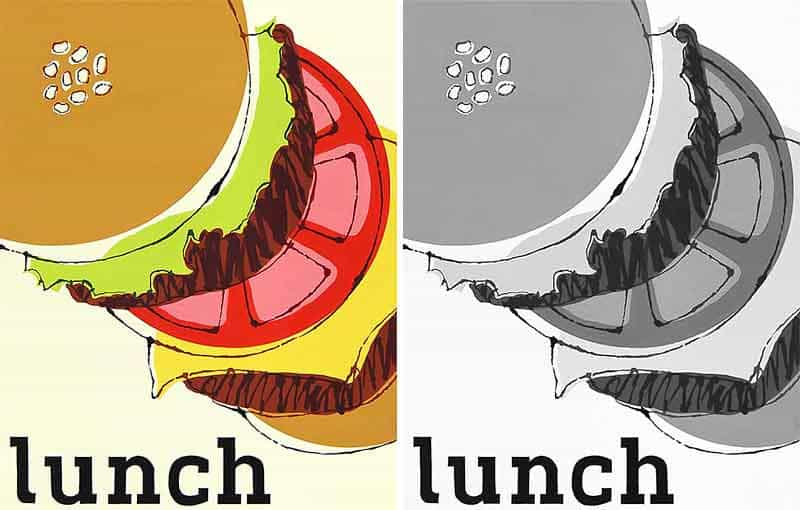

ここに挙げた2枚の色彩構成は、それぞれカラーとグレースケール(白黒)の2パターンを用意しています。

ぜひ注目してほしいのは、右側のグレーの画像です。色がついていないのに、何を描いているのかちゃんとわかりますよね?

明度の解説でも触れましたが、私たちは鉛筆デッサンやモノクロ写真を見ても、そこに描かれている「かたち」や「質感」を自然と読み取ることができます。これは、人の目がまず明度の差によって情報を受け取っているからといえるでしょう。

つまり、明度のコントロールが、色相(赤・青・緑など)の魅力を引き立てる“土台”となっているのです。

このように、まず白黒だけで画面の構成や関係性を整理していくことを「明度計画」と呼びます。

もちろん、色相にはそれ自体が持つ感情的な力があります。「情熱的な赤」や「クールな青」といった表現は、まさに色相の力によるものです。

最終的には、そうした色相の魅力も自在にコントロールできるようになることが目標ですが、「明度」は色彩の基礎として最も重要な考え方なんだと理解しておいてください。

色彩構成の基本|課題前にやっておくこと

色彩構成の基本で次に押さえておきたいのは、明度を感覚的に理解するためのトレーニング:「色見本制作」と、美しく塗るための技術トレーニングの「溝引き」です。

[色見本制作]カード制作

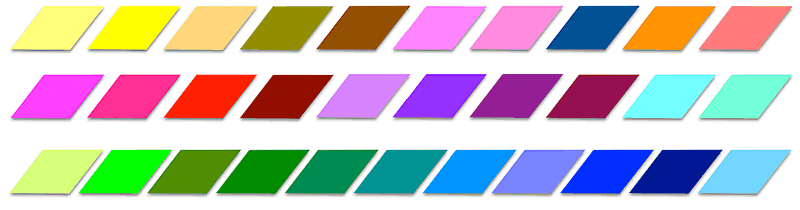

[色見本制作]は、色見本カードとそれを使った色見本表の制作が主な内容です。色見本カードは、その用途によって様々な形がありますが、ハマ美では1辺3cmのこんな形の色見本カードを作ってもらっています。

この色見本カードに、自分が持っている絵具を他の色と混色せず原色※のまま塗っていきます。チューブの数だけ作ります。50色の絵具を持っていたら50枚のカードが出来上がります。

※チューブから出したままの絵の具なので”チューブ色”何て言ったりします。

[色見本制作]表の制作

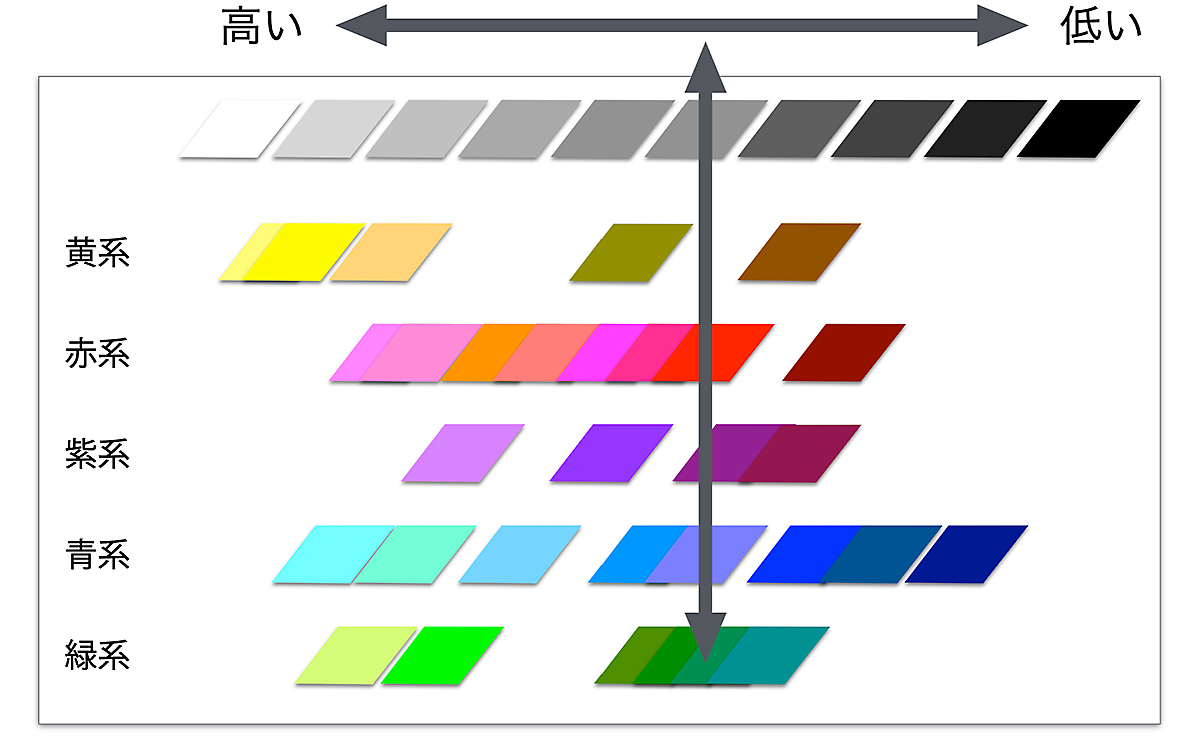

作成した色見本カードは、「明度」と「色相」のルールに従って表に整理していきます。

- 横軸(左から右):同じ色相のグループごとに、明度の高い色から低い色へと並べていきます。

- 縦軸(上から下):色相をまたいで、同じくらいの明度の色をそろえて配置します。

この作業は見た目よりもずっと難しく、一度で正しく配置できることはあまりありません。最初から完璧を目指すのではなく、粘着力の弱いテープで仮止めしながら、何度も色を取り外しては並べ替える作業を繰り返してみてください。

時間はかかりますが、この「試行錯誤」こそが、色を明度で捉える力を育ててくれます。

色を「なんとなくの感覚」ではなく、きちんと見て判断する目を養うためにも、焦らず、丁寧に取り組みましょう。

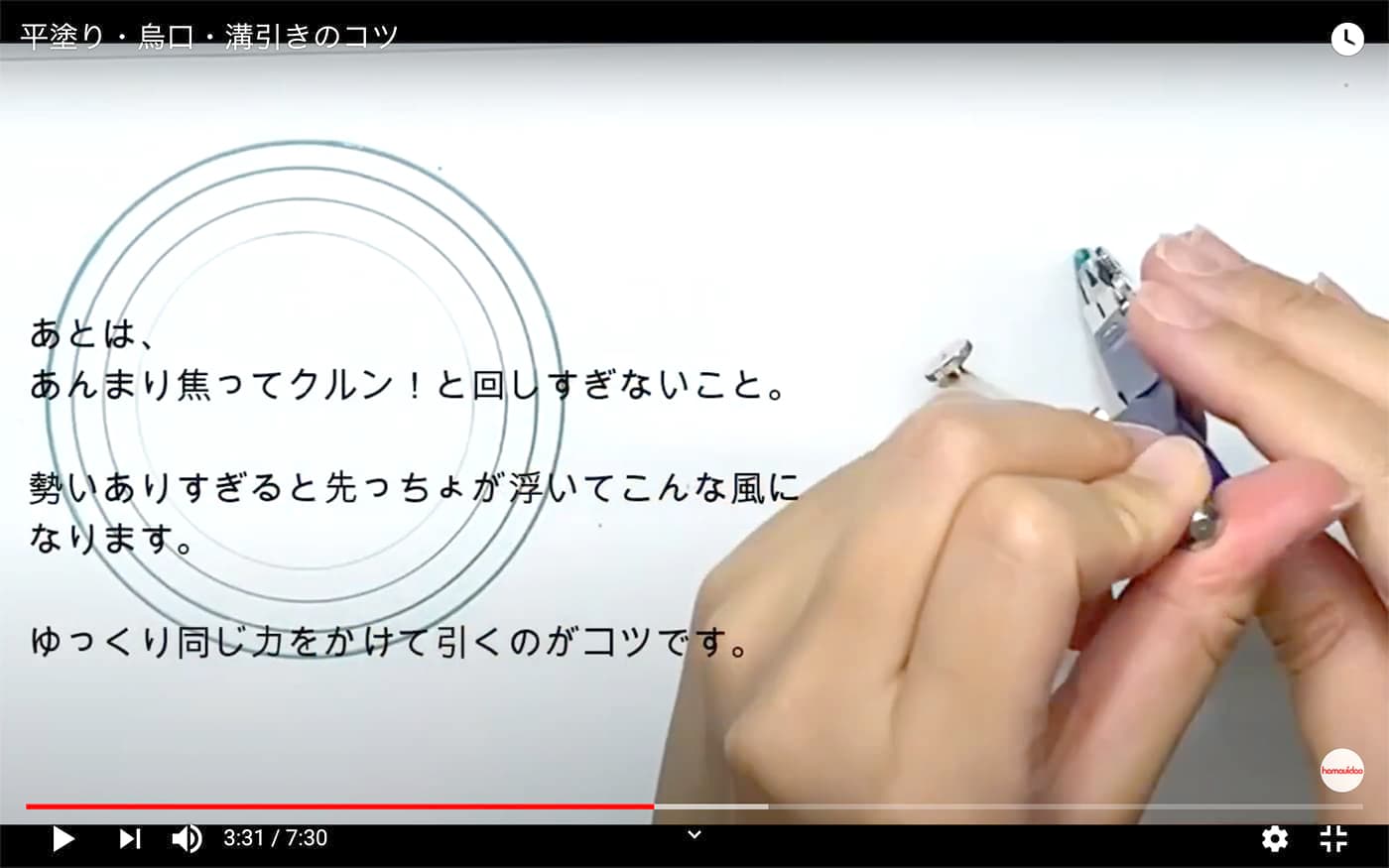

溝引き

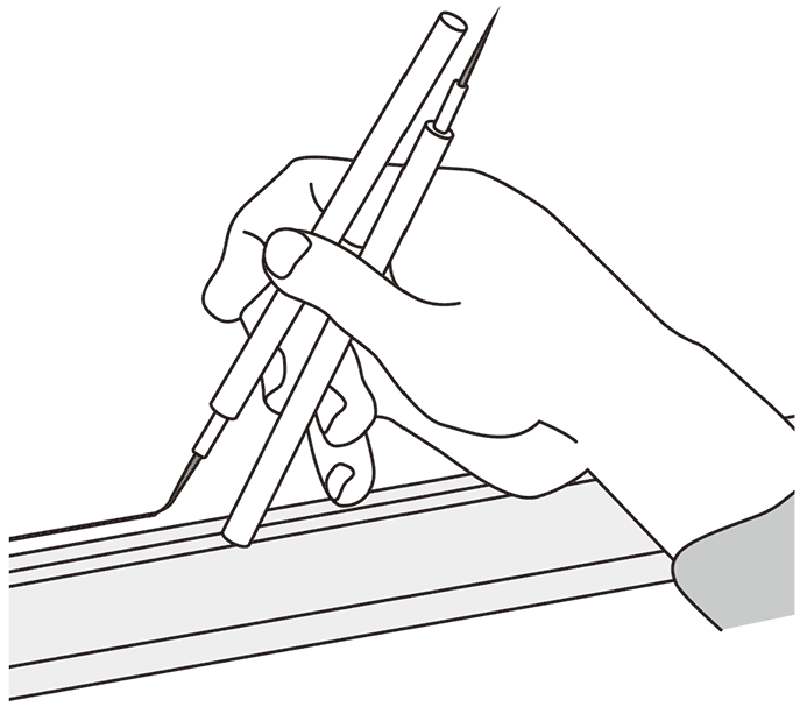

「溝引き」とは、定規に彫られた溝(みぞ)をガイドにして、面相筆でまっすぐな線を引く技術です(左図)。綺麗な直線を引くための基本技術であり、色彩構成やデザインの課題でよく使われます。

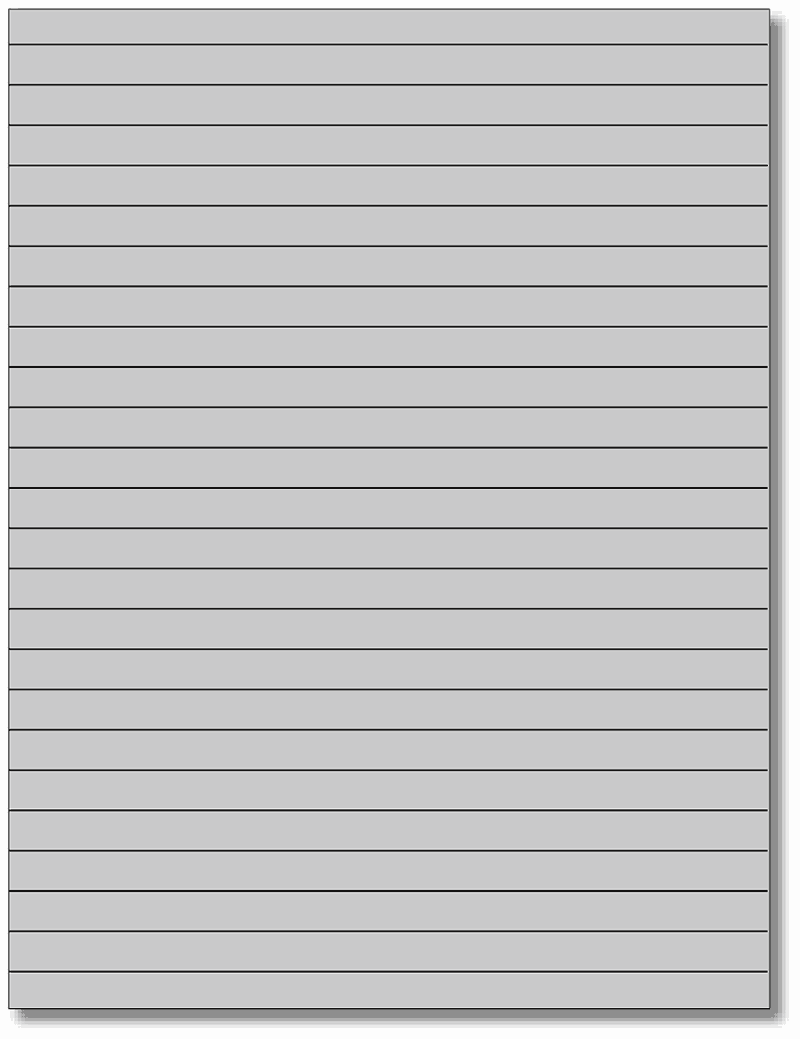

右図は、B3サイズの画面にひたすら溝引きで直線を引くトレーニング課題の例です。

[課題内容]- B3画面全体に、**明度の高い色(=明るい色)**をムラなく丁寧に塗ります。

- その上に、**明度の低い色(=暗い色)**で、1cm間隔・線幅1mm程度の直線を、画面全体にわたって引いていきます。

- 直線を引く際は、鉛筆で下書きをしてから、その上を溝引きでなぞるように描いてください。

このトレーニングでは、「溝引き」の技術だけでなく、色面の均一な塗り、明度差の見せ方、線のリズムや密度の感覚など、色彩構成の基礎に欠かせない要素が身につきます。

まとめ

- 色には「明度」「色相」「彩度」という3つの基本的な属性がある。

- なかでも「明度」は、形や質感を視覚的に認識するうえで特に重要な要素。

- 「明度」を感覚的に理解するために、色見本づくりを通してトレーニングを行う。

- 美しく色を塗るための基本技術として、「溝引き」の習得も重要。

これらの基礎的な理解と技術をしっかりと身につけておくことは、今後さまざまな課題に取り組むうえで、大きな支えになります。

色彩構成は、自由に見える表現の中にも「色をどう選ぶか」「どこに配置するか」「どうバランスを取るか」といった、論理的な判断や計画性が求められる分野です。

だからこそ、色をなんとなく「感覚」で扱うのではなく、色の特性を理解し、自分の意図に合わせて「考えて使える」ようになることがとても大切です。

基礎を丁寧に積み重ねることで、表現の幅も広がっていきます。焦らず、しっかりと取り組んでいきましょう!